近日,一则母亲私自拆开女儿档案袋的新闻引发热议,涉事母亲事后公开道歉,称自己出于关心却忽略了女儿的隐私,对此深感后悔,事件背后折射出家庭教育中普遍存在的边界问题:父母常以“为你好”之名过度介入子女生活,忽视其独立人格与隐私权,此事不仅是一次家庭沟通的失范,更折射出传统教育观念中尊重与信任的缺失,健康的亲子关系需建立在平等对话的基础上,父母应学会适时放手,以理性与分寸感守护孩子的成长空间,教育反思的核心,在于如何用真正的尊重,取代以爱为名的控制。

一则“母亲私拆女儿档案袋后道歉”的新闻引发社会广泛关注,据报道,一位母亲出于“关心”女儿未来发展的初衷,擅自拆开了其人事档案袋,女儿发现后情绪崩溃,事件最终以母亲公开道歉收场,但背后折射出的家庭教育边界、个人隐私权意识以及代际沟通冲突等问题,却值得深入思考。

事件回顾:以爱之名的越界行为

这起事件中,母亲的行为并非个例,许多家长常以“为你好”为由,干涉子女的学业、工作甚至情感生活,人事档案作为记录个人学习、工作经历的重要文件,具有法律效力和严肃性,私自拆封可能导致材料失效,影响就业、升学等人生关键环节,母亲的行为看似出于关爱,实则暴露了对子女隐私权的漠视和对法律边界的无知,事件中女儿的崩溃反应,正是长期积累的压抑感的爆发——她不仅面临档案失效的风险,更感受到了来自最亲近之人的“信任背叛”。

深层矛盾:传统家庭观念与现代个体意识的冲突

这一事件折射出中国家庭中普遍存在的代际价值观冲突,在传统家庭教育模式中,父母常将子女视为“私有财产”,而非独立的个体,这种观念下,父母的干预往往缺乏边界感,从翻看日记到干涉职业选择,以“爱”之名的控制屡见不鲜,随着年轻一代权利意识的觉醒,他们对个人空间和自主决策的需求日益强烈,这种矛盾在档案事件中集中爆发:母亲代表的是“家长权威”式的关怀,而女儿捍卫的是“个体尊严”的底线。

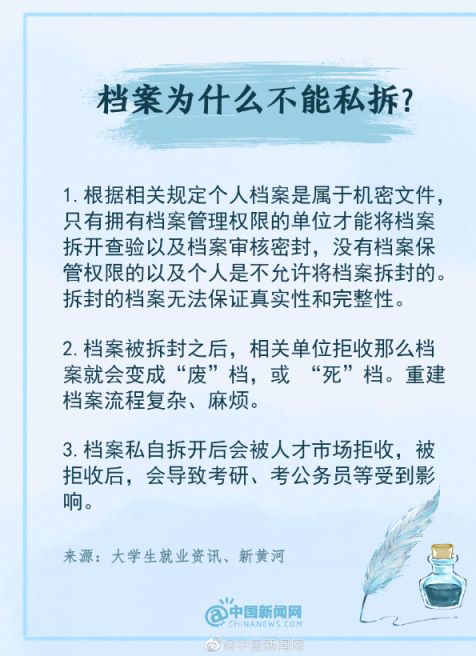

法律与伦理:档案管理的严肃性与隐私权的双重挑战

从法律层面看,私拆人事档案涉嫌违反《档案法》和《个人信息保护法》,人事档案属于国家法定文件,任何个人无权擅自拆阅或销毁,更重要的是,此举侵犯了子女的隐私权——一项被写入《民法典》的基本人格权,尽管家庭成员间的侵权行为鲜少被诉诸法律,但此举反映出的法律意识淡薄令人担忧,当亲情与法律冲突时,许多家庭选择以“道歉”化解矛盾,却忽略了法律教育的必要性。

道歉之后:家庭教育需要重构边界

母亲的道歉是解决问题的第一步,但绝非终点,真正的反思在于如何重建健康的亲子关系:父母需意识到子女是独立的个体,而非自身的延伸;关爱应以尊重为前提,包括尊重隐私、尊重选择权;家庭沟通需要从“单向输出”转向“双向对话”,正如心理学家所言:“健康的爱是伸手可触却永不紧握的守护。”

更广阔的社会镜像:集体主义下的个人空间困境

此事亦映射出中国社会转型期的典型困境:在强调集体利益和家庭纽带的文化背景下,个人空间的界定往往模糊,许多父母将子女的成功视为家族荣誉的延伸,从而过度介入其生活,这种模式在计划经济时代或许有效,但在强调个体价值的今天,已然显得格格不入,如何平衡亲情与边界、传统与现代,成为每个家庭必须面对的课题。

爱需要学习,尊重比关怀更重要

私拆档案事件最终以道歉收场,但它留给社会的思考远未结束,真正的家庭教育不是控制和干预,而是学会放手与信任,正如纪伯伦在《论孩子》中所写:“你的孩子,其实不是你的孩子……你可以给予他们的是你的爱,却不是你的想法。”当父母学会将子女视为平等的个体,当关爱以尊重为前提,这样的“道歉”才不会再重复出现。

档案袋可以被重新密封,但被撕裂的信任需要更长时间愈合,这起事件是一个警示:爱的边界,才是亲情最深刻的修行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...