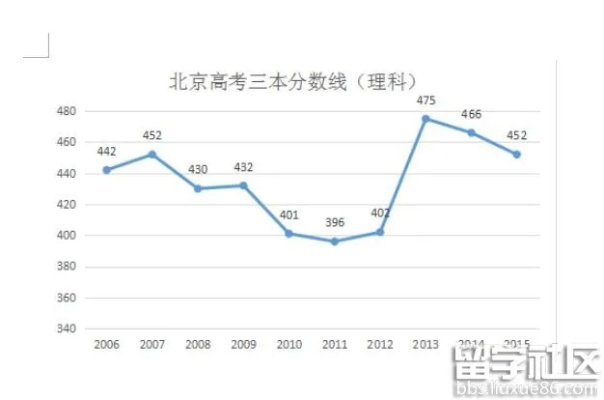

,2017年的高考分数线,绝非一道简单的录取门槛,而是一扇映射中国教育格局与个体命运的“数字之门”,其背后是多维力量的交织:各省分数线的差异,揭示了教育资源分配的地域性不均衡;文理科分数的持续倒挂,则折射出社会人才需求结构的深刻变迁,每一分的浮动,都牵动着无数家庭的神经,既是寒窗苦读的成果验收,亦是未来道路的关键抉择,本次解读旨在跨越冰冷的数字本身,深入探讨其形成的复杂动因,以及它如何像一只无形之手,影响着教育公平的实现与年轻一代的人生轨迹,引发对人才选拔与培养模式的更深层次思考。

2017年6月,随着各省份教育考试院陆续公布高考分数线,数百万考生家庭经历了一场情感的巨大震荡,北京文科一本线555分,理科537分;河南文科一本线516分,理科484分;江苏文科一本线333分,理科331分……这一串串数字背后,不仅是高校选拔人才的标尺,更是中国教育生态与社会结构的真实映照,当我们穿越时间的隧道回望2017年的高考分数线,看到的不仅是一组冷冰冰的数据,而是一幅教育公平与区域差异相互交织的复杂图景。

2017年中国高考分数线的划定,直观反映了各省份之间的教育资源配置差异,北京、上海等发达地区与河南、河北等人口大省之间,分数线差距最高可达近百分,这种差异并非偶然,而是优质教育资源分布不均的必然结果——东部沿海地区拥有更多重点中学、特级教师和优质教学资源,而中西部地区则面临师资力量薄弱、教育投入不足的困境,教育部的统计数据显示,2017年北京生均公共财政预算教育支出是河南省的3.2倍,这种投入差距直接体现在了教育质量和最终的高考成绩上。

高考分数线的划定是一门复杂的科学,更是一种微妙的艺术,各省份采用“分层分类”划定原则,综合考虑招生计划数、考生成绩分布、高校资源分布等多重因素,以江苏省为例,当年首次调整高考方案,总分恢复为750分,这使得分数线数字与往年有了较大差异,这种调整反映了高考制度改革的不断探索,也体现了分数线不仅是选拔工具,更是教育政策的调节器,特殊类型招生控制线、普通本科线、专科线的多层次划分,构建了人才分流的多车道高速公路,试图让不同特长的学生都能找到适合自己的成长路径。

高考分数线的区域差异化设置,本质上是对教育公平的艰难求索,教育部通过“支援中西部地区招生协作计划”,要求东部高校增加对中西部地区的招生名额,试图弥补先天不足的教育资源差距,这种补偿性公平政策也引发了新的讨论:不同省份考生进入同一所高校所需分数的巨大差异,是否构成了另一种形式的不公平?2017年,某985高校在北京市与山东省的录取线差高达82分,这一现象引发了社会对高考公平性的深入思考。

分数线尘埃落定那一刻,构成了中国社会年度情感周期的重要节点,金榜题名的家庭欢呼雀跃,成绩不理想者则面临艰难选择:复读、就读较低层次高校还是另谋出路?这种集体性焦虑反映了中国社会对学历的高度重视,也折射出职业教育发展的不充分,当年媒体广泛报道的“高考状元”们,在闪光灯下享受荣耀时刻,而那些刚好差一分过线的考生,则体会到了命运的无常,这种极端情感体验,成为中国年轻人成长过程中的集体记忆。

纵观2017年高考分数线及其社会反响,我们可以清晰看到中国教育正在经历的转型阵痛,新高考改革已在上海、浙江试点推行,试图打破“一考定终身”的模式;传统的分数线仍在发挥着指挥棒作用,这种新旧交替的状态,正是中国教育现代化进程的缩影。

五年过去,当我们重新审视2017年的高考分数线,应当超越单纯的数字比较,看到其背后反映的教育资源分配机制、社会流动通道和社会公平理念,高考分数线的未来演变,必将与中国教育公平推进、区域协调发展同步前行,在理想的教育图景中,分数线不应是决定命运的唯一标尺,而应是多元成才道路上的参考坐标之一,让每个年轻人都能找到适合自己的发展路径,真正实现“各尽其才、人人出彩”的教育愿景。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...