,在近代中国社会变革的浪潮中,德育女学馆如一盏穿越时光的烛光,为早期现代女性的精神觉醒提供了重要启蒙,它不仅是传授知识的场所,更是塑造独立人格、传播新思想的摇篮,学馆挑战“女子无才便是德”的传统观念,致力于培养兼具文化素养与进步思想的女性,引导她们从闺阁走向社会,思考自身价值与家国命运,其教育实践深刻参与并推动了中国女性的解放历程,照亮了她们追求独立、平等与自我实现的道路,在现代教育史与女性史上留下了熠熠生辉的精神遗产。

在二十世纪初的风云变幻中,一座名为“德育女学馆”的教育机构悄然诞生,成为当时社会变革中一道独特而明亮的风景线,这不仅是一所女子学校,更是一个时代的符号,一场关于女性价值、教育理念与文化重建的静默革命,德育女学馆的存在,如同一盏穿越时光的烛光,照亮了中国早期现代女性走向知识、独立与自我觉醒的道路。

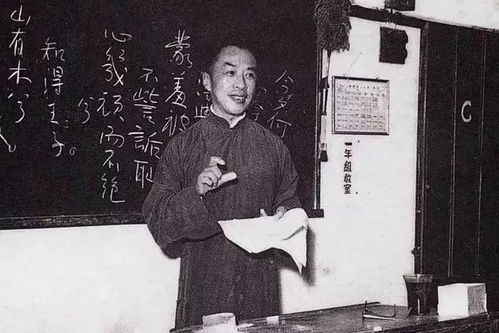

德育女学馆创办于中国传统社会向现代转型的关键时期,当时,女性教育尚未受到重视,“女子无才便是德”的观念仍深植人心,随着西学东渐和社会变革的浪潮,一批有识之士开始意识到女性教育的重要性,德育女学馆应运而生,其创办初衷不仅在于传授知识,更注重“德育”——即道德教育与人格培养的并重,这种教育理念突破了传统女教的局限,将女性视为完整的、具有智力与道德潜能的个体。 观之,德育女学馆呈现出传统与现代的奇妙融合,学生既学习《女诫》、《内则》等传统经典,也接触数学、地理、外语等新兴学科;既培养琴棋书画的传统修养,也开展体操、演讲等现代活动,这种综合课程设置背后,是对女性角色重新定义的尝试——女性不再仅仅是家庭中的贤妻良母,更是能够参与社会、具有独立思考能力的现代公民,这种教育理念的革新性,在当时可谓石破天惊。

德育女学馆的文化意义远超教育本身,它作为一个社会空间,为女性提供了前所未有的交流平台,不同背景的女性能够相互学习、分享思想、建立友谊,形成了早期女性群体的集体意识,学馆不仅传授知识,更培养了一种新的女性气质——知性、自信、独立,这种气质逐渐扩散到社会各个层面,挑战着传统性别规范,重塑了女性在公共领域中的形象。

更为深刻的是,德育女学馆成为了女性主体性觉醒的催化剂,通过教育,女性开始质疑传统赋予她们的命运,思考自身存在的价值与可能性,许多从学馆走出的女性成为教师、作家、社会活动家,乃至革命者,她们在各个领域展现出的能力与勇气,彻底打破了女性柔弱顺从的刻板印象,这种主体性的觉醒,不仅改变了个体命运,更为中国女性集体地位的提升奠定了基础。

德育女学馆的历史道路并非一帆风顺,它面临着传统势力的质疑、经费的短缺、社会认同的困境等多重挑战,但正是这些挑战,反而凸显了早期女性教育开拓者的勇气与坚持,她们在有限条件下创造无限可能的精神,至今仍令人动容。

回望德育女学馆的历史,我们看到的不仅是一所教育机构的兴衰,更是一种教育理念的传承,它提醒我们:真正的教育不仅是知识的传授,更是人格的塑造;女性教育不仅是性别平等的需要,更是社会进步的动力,在当代社会,虽然女性教育已经取得长足发展,但德育女学馆所倡导的“德育”理念——关注人的全面发展、强调道德与智力并重——仍然具有深刻的现实意义。

穿越百年时光,德育女学馆的烛光依然闪烁,它见证了中国女性从深闺走向社会、从沉默走向发声的艰辛历程,也照亮了未来教育发展的方向,在这盏历史烛光的照耀下,我们看到的不仅是对过去的回顾,更是对未来的期许——一个每个人都能全面发展的社会,一个性别不再成为潜能发挥障碍的世界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...