近日,知名艺人李亚鹏就其涉及的4000万元欠债案败诉一事公开回应,引发社会广泛关注,该案源于多年前一项商业合作纠纷,经多次审理后法院最终判决其需承担债务偿还责任,李亚鹏在回应中并未回避问题,承认当前面临的财务困境,同时表示尊重司法判决,正积极履行偿债义务,这一事件不仅折射出其个人转型经商过程中的坎坷与挑战,也展现出公众人物面对商业失败时的责任态度,其回应中流露的坦诚与担当,在舆论场中引发了关于商业风险、诚信精神及个人声誉的多元讨论。

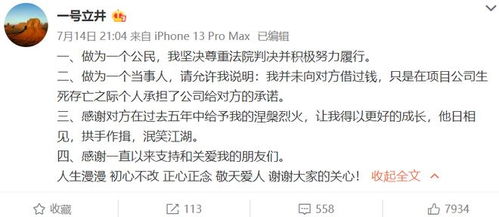

演员转型企业家的李亚鹏因一笔4000万元的债务纠纷案败诉,再次成为公众关注的焦点,这起案件不仅涉及高额资金,更折射出商业世界的风险与个人信誉的挑战,李亚鹏在社交媒体上公开回应,表示尊重司法判决,并承诺将积极履行责任,同时坦言创业路上的艰辛与教训,这一事件不仅引发了广泛讨论,还让人们重新审视名人跨界商业的成败与背后的社会意义。

案件背景与来龙去脉

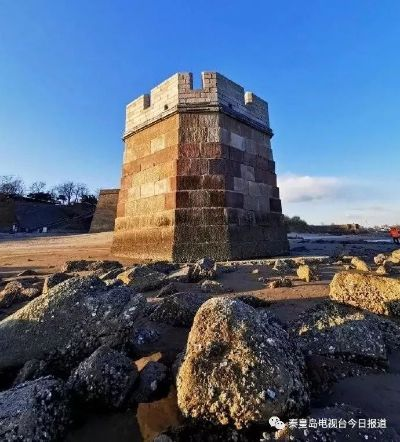

这起欠债案源于2012年,李亚鹏参与投资的丽江雪山艺术小镇项目,当时,他与兄弟李亚炜等人共同成立公司,致力于打造一个集文化、旅游和地产于一体的综合体,项目初期声势浩大,吸引了众多投资者,但由于市场环境变化、管理问题以及资金链断裂,项目最终陷入困境,2015年,一家名为“泰和友联”的投资公司向李亚鹏方提起诉讼,指控其未按协议支付4000万元的债务款项,经过多年审理,法院近日作出终审判决,要求李亚鹏方偿还债务及利息。

案件的核心争议点在于协议的真实性和履行情况,李亚鹏方曾辩称,部分协议存在“胁迫”签署的情况,但法院未予采信,判决书显示,证据链完整,李亚鹏作为项目主要责任人,需承担连带偿还义务,这起案件不仅揭示了商业合作中的法律风险,还暴露了名人光环下的投资盲点。

李亚鹏的回应:坦诚与反思

在败诉消息传出后,李亚鹏通过视频直播和微博发文进行了回应,他的态度显得较为冷静和务实,没有推卸责任或抱怨司法,而是表达了三点核心内容:他尊重法院的判决,将依法履行义务;他回顾了创业历程,承认在商业决策中存在失误,尤其是对市场风险的预估不足;他呼吁公众理性看待事件,并强调“人生有起落,商业有成败”,自己会从中吸取教训。

李亚鹏的回应赢得了部分网友的点赞,有人认为他展现了企业家的担当,而非一味逃避,但也有声音质疑,这起案件只是其商业败笔的冰山一角,李亚鹏自退出演艺圈后,涉足多个领域,如房地产、文化投资和餐饮业,但多数项目并未达到预期 success,这次回应,无疑是他试图维护个人形象的一次努力,同时也反映了名人跨界商业的普遍困境。

名人跨界商业的挑战与启示

李亚鹏的案例并非个例,近年来,许多明星和公众人物纷纷投身商海,利用自身影响力创业,但成功者寥寥,成龙、赵薇等人都曾因投资纠纷卷入法律诉讼,这类现象的背后,是名人光环与商业现实的脱节,名人往往凭借粉丝经济和人脉资源快速启动项目,但却缺乏专业的市场分析、风险管理能力,容易在扩张中失控。

社会对名人商业行为的期待也加剧了这种风险,公众和投资者可能因“明星效应”而盲目跟投,一旦项目失败,不仅造成经济损失,还会引发信誉危机,李亚鹏的欠债案正是一个警示:商业世界不讲情面,法律和市场规则才是硬道理,对于跨界者而言,唯有加强学习、引入专业团队,才能规避类似风险。

社会反响与法律意义

这起案件的社会反响两极分化,一方观点认为,李亚鹏作为公众人物,应更谨慎地对待商业承诺,败诉结果是公平的;另一方则同情其创业不易,指出房地产行业的整体低迷是项目失败的客观原因,从法律角度看,此案再次强调了契约精神的重要性,法院的判决维护了商业协议的严肃性,对类似纠纷具有标杆意义,提醒所有企业家:无论身份如何,都需遵守规则。

该案也引发了关于“执行难”问题的讨论,高额债务如何落实?李亚鹏表示将“积极履行”,但具体方式尚不明确,如果处理不当,可能进一步损害其信誉,甚至影响其他商业活动,这也反映出中国法治环境的进步——司法判决得到尊重,但执行环节仍需加强透明度。

李亚鹏的4000万欠债案败诉,不仅是一起商业纠纷,更是一场关于个人成长与社会学习的公开课,他的回应展现了面对挫折的坦诚态度,但背后的教训值得所有创业者深思,在商业世界里,名人光环是一把双刃剑,它能带来机遇,也能放大风险,唯有脚踏实地、尊重规则,才能走得更远,对于社会而言,这一事件提醒我们:理性看待名人商业行为,同时为法治的完善喝彩。

人生如戏,但商业不是演戏,李亚鹏的下一步,或许将决定他能否真正从演员转型为成熟的企业家。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...