,肺癌患者接种疫苗后出现严重不良反应,迫使原定的抗癌治疗方案中止或更改,这凸显了在特殊人群中进行医疗决策的复杂性与挑战,科学指南倡导疫苗接种以预防感染,尤其对免疫脆弱的癌症患者至关重要,个体对疫苗的反应充满未知,可能引发意想不到的免疫风暴,直接干扰癌症治疗进程,这并非简单的对错之争,而是一场科学与未知的博弈,它深刻揭示了在推进公共健康防护的同时,医学界仍需持续探索个体化差异,为重症患者提供更精准、风险可控的医疗策略,在获益与风险间找到艰难平衡。

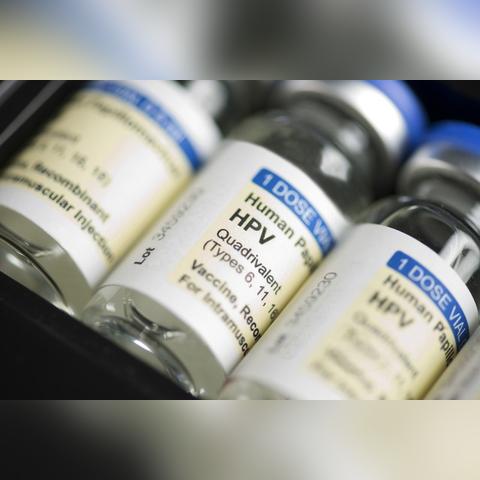

2021年初,随着新冠疫苗的广泛接种,一则来自某肿瘤医院的消息引发了医学界的关注:多位正在接受免疫治疗的肺癌患者,在接种新冠疫苗后出现异常反应,不得不暂停原有治疗方案,主治医师王医生无奈表示:“疫苗激活的免疫系统与免疫治疗药物产生了难以预料的相互作用,我们被迫调整了整个治疗策略。”

这不是孤例,随着疫苗接种的普及,全球多地肿瘤科医生开始报告类似情况,肺癌患者,这个免疫系统本就脆弱且特殊的群体,正站在疫苗接种与癌症治疗的天平中间,面临前所未有的医疗抉择。

免疫系统的双重挑战

肺癌治疗尤其是免疫检查点抑制剂(如PD-1/PD-L1抑制剂)的工作原理,是通过阻断肿瘤细胞的“伪装”,让人体自身的免疫系统识别并攻击癌细胞,而新冠疫苗的作用则是激活免疫系统,产生针对新冠病毒的特异性抗体,当两种免疫激活机制相遇,可能产生难以预料的“叠加效应”。

北京肿瘤医院的一项初步研究显示,约17%的接受免疫治疗的肺癌患者在接种疫苗后出现自身免疫性反应,包括皮疹、结肠炎、肺炎等不良反应,其中近三分之一需要暂停或修改原定癌症治疗方案,更令人担忧的是,有少数患者出现了肿瘤进展的迹象。

“这就像同时点燃了两把火,我们无法完全预测火势会如何蔓延。”中国科学院院士、肿瘤免疫学家李教授如此比喻。

被迫改变的治疗路径

对于肺癌患者而言,治疗方案的改变可能意味着数年努力付诸东流。

上海的张先生就是其中之一,2020年被诊断出非小细胞肺癌后,他经过化疗和两年的免疫治疗,病情得到良好控制,然而在2021年5月接种疫苗后,他出现了严重的免疫性肺炎,不得不停用免疫药物。“我感觉自己从山顶又跌回了半山腰。”张先生无奈地说。

更棘手的是,医生们面临的是缺乏足够数据和指南的未知领域,美国临床肿瘤学会(ASCO)在2021年发布的疫苗接种建议中,仅简单提到“肿瘤患者应接种疫苗”,但对接种时机与特定治疗方案的相互作用缺乏详细指导。

“我们不得不在黑暗中摸索,”广州某三甲医院肿瘤科主任表示,“每次调整方案都像是赌博,赌的是患者的生命。”

科学界的应对与探索

面对这一挑战,全球科研团队正在加速研究,2022年初,《自然·医学》发表的一项研究揭示了疫苗与免疫治疗相互作用的可能机制:疫苗诱导的T细胞反应可能与免疫治疗药物产生协同效应,导致过度免疫激活。

一些医疗中心开始制定更精细化的接种方案,MD安德森癌症中心建议免疫治疗患者应在治疗周期特定时间点接种疫苗,并密切监测炎症标志物,欧洲肿瘤研究所则开发了预测模型,评估患者发生不良反应的风险。

中国专家也提出了“个体化疫苗接种策略”,建议根据患者肿瘤类型、治疗阶段和免疫状态制定差异化方案。“不是不能接种,而是要更科学地接种。”国家呼吸医学中心主任表示。

患者的两难抉择

对于肺癌患者而言,是否接种疫苗成为生死抉择,他们是新冠肺炎的高危人群,一旦感染后果严重;疫苗接种可能干扰癌症治疗,甚至导致病情恶化。

“我犹豫了整整两个月,”正在接受靶向治疗的肺癌患者刘女士说,“最后还是决定接种,因为害怕感染新冠,但接种后确实出现了副作用,不得不减少靶向药剂量。”

这种两难处境凸显了肿瘤患者这一特殊群体在公共卫生事件中的脆弱性,专家呼吁,应该为肿瘤患者建立更完善的疫苗接种评估和监测体系,而不是简单采取“一刀切”的接种政策。

前进之路

肺癌患者接种疫苗后被迫改变治疗方案的现象,揭示了现代医学中一个更为深刻的问题:当两种先进的医疗手段相遇,我们是否做好了应对其相互作用的准备?

这要求医疗系统建立更加精细化的患者管理方案,包括:

- 多学科协作的疫苗接种评估机制

- 治疗过程中免疫状态的动态监测体系

- 针对特殊人群的疫苗接种时间表优化

- 不良反应的快速识别和应对方案

科研机构需要加快对疫苗与各种癌症治疗方案相互作用的研究,为临床实践提供循证依据。

在人类与疾病斗争的历史上,每一次科技进步在带来希望的同时,也会带来新的挑战,肺癌患者的疫苗接种困境提醒我们,医学的发展需要更加精细和包容,既要考虑大众的健康需求,也要关注特殊群体的脆弱性,唯有如此,我们才能在公共卫生危机中真正做到不让任何人掉队。

随着更多数据的积累和科研的深入,我们希望看到更加精准的疫苗接种策略,让肺癌患者不再需要被迫在两种威胁生命的风险中做出艰难抉择。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...