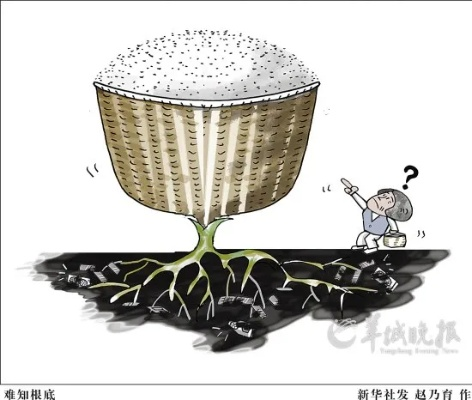

近年来,“镉大米”事件频频敲响食品安全警钟,这种有毒重金属通过工业废水排放侵入农田,在水稻等作物中富集,最终流向百姓餐桌,镉污染隐蔽性强,难以通过外观或口感辨别,却能在人体内长期累积,严重损害肾脏、骨骼等器官,甚至引发癌症,构成“舌尖上的致命威胁”,治理镉污染需从源头严控工业排放,加强土壤修复与农产品检测,守护农田与健康的安全防线。

在东亚农业史的漫长画卷中,水稻始终是文明的根基,但如今,一种看不见的危机正悄然蔓延——镉米,即被重金属镉污染的大米,已成为威胁公共健康的隐形杀手,镉,作为一种剧毒重金属,通过工业排放和农业污染侵入土壤与水源,进而积累于稻米之中,长期食用镉超标的米,会引发肾衰竭、骨质疏松、癌症等严重疾病,犹如一场慢性的“杀机”,这不仅是环境问题,更是一场关乎民生、政策与伦理的深层博弈。

镉米的根源可追溯至工业化与农业现代化的悖论,20世纪以来,全球制造业迅猛发展,矿产开采、金属冶炼、电子废弃物等排放大量镉元素,这些污染物通过大气沉降和污水灌溉进入农田,水稻作为“镉超富集作物”,极易吸收土壤中的镉,并将其浓缩于籽粒,在亚洲国家如中国、日本和孟加拉国,镉污染已成为严峻挑战,中国曾多次曝出“镉米事件”,其中2013年湖南等地检出大米镉含量超标,引发社会震荡;日本在二战后的“痛痛病”事件,更是镉污染致人死亡的历史惨剧,这些案例揭示了一个残酷现实:经济发展背后的环境代价,最终由普通民众的健康承担。

镉米的“杀机”在于其隐蔽性和累积性,镉中毒并非立竿见影,而是经年累月的慢性过程,人体摄入镉后,它会取代骨骼中的钙,导致骨质疏松和剧烈疼痛(即“痛痛病”);镉在肾脏中积累,破坏过滤功能,引发肾癌或尿毒症,世界卫生组织将镉列为Ⅰ类致癌物,建议每日耐受摄入量不超过0.83微克/公斤体重,在污染严重地区,居民通过主食大米摄入的镉量远超安全线,更令人忧心的是,儿童和孕妇对镉更敏感,可能造成发育缺陷和世代健康影响,这种“无声的杀手”不仅侵蚀个体生命,还加剧社会不平等——贫困社区往往缺乏替代粮食资源,成为污染的最大受害者。

应对镉米杀机,需从源头治理到终端监管多管齐下,控制工业污染是根本,政府应强化环境法规,严格限制重金属排放,并推动清洁生产技术的应用,日本通过《土壤污染对策法》和全面修复计划,显著降低了镉风险;中国也出台了《土壤污染防治行动计划》,但执行力度和监测体系仍需加强,农业 practices 需转型,采用低镉积累水稻品种、推广土壤修复技术(如施用石灰降低镉活性)、以及优化灌溉管理,都能减少稻米镉吸收,消费者教育也至关重要,公众需提高对食品安全的认识,通过多样化饮食降低风险。

镉问题背后是更深层的结构性挑战,全球化背景下,污染转移往往从发达国家流向发展中国家,而快速城市化加剧了土地资源压力,镉米杀机因而成为一面镜子,映照出人类发展模式的可持续性危机,它呼吁我们重新审视人与自然的关系:粮食安全不应以环境健康为代价,经济增长更需包容与韧性。

镉米杀机是一场无声的公共卫生战争,它既是科技与政策的试金石,也是伦理与文明的考验,唯有通过全球合作、科学创新和社会觉醒,我们才能化解这一危机,让每一碗米饭都真正安全无忧,守护舌尖上的安全,就是守护人类的未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...