,2012年的考研国家线,不仅是一份冰冷的录取分数线,更成为折射中国教育生态与时代诉求的深刻镜像,它精准反映了当年考研竞争的激烈程度与人才选拔的总体门槛,更重要的是,其分数线的划定、各学科门类的差异以及区域划分政策,引发了全社会对高等教育资源分配、区域发展均衡性等教育公平核心议题的广泛审视与热议,2012年国家线作为一个关键的历史坐标,既是无数考生个体命运的转折点,也是观照中国教育在公平与效率之间寻求平衡、回应时代呼唤的重要窗口。

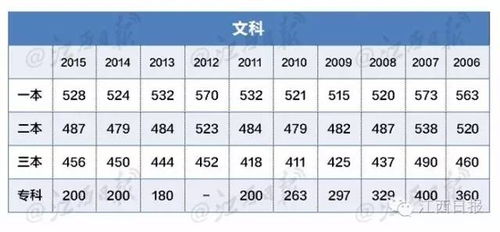

2012年4月初,百万考生的目光聚焦于教育部公布的考研国家分数线,当经济学A区分数线定格在340分,医学A区划至295分,文学类以345分创下新高时,这些数字成为那个春天最牵动人心的密码,十年后再回望,2012年国家线不仅是选拔门槛的量化指标,更是中国高等教育发展进程中的关键刻度,折射出教育政策转型期的深层脉动。

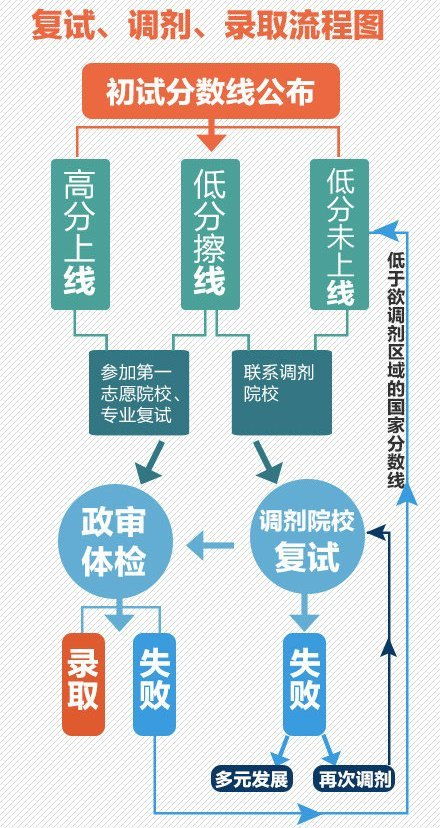

国家线的划定远非简单的分数统计,而是一套精密运转的制度装置,它以省级行政区划为框架,将全国划分为A、B两类区域,实施差异化的分数线政策,这种设计既考虑了地域间教育资源分配的不均衡现状,又试图通过政策补偿机制实现某种程度的公平调节,2012年的分区划线中,A区与B区之间5-10分的分差,看似微小却足以改变无数考生的命运轨迹,更重要的是,国家线的确定需要综合考量当年招生计划总量、报考人数规模、试题难易程度及考生整体得分情况等多重变量,如同一个精密的天平,在保障选拔效率与维护教育公平之间寻找平衡点。

2012年的国家线呈现出明显的学科分层现象,经济学、管理学等热门专业分数线持续走高,反映了市场经济快速发展对相关人才的迫切需求;而传统基础学科如哲学、历史学等分数线相对较低,显露出学科冷热与社会经济发展阶段的深度关联,这种分化不仅是考生个人选择的结果,更是劳动力市场信号在教育领域的投射,专业硕士招生规模的扩大也在分数线设置上留下印记,应用型人才与学术型人才的分流培养模式,正在通过分数线这一指挥棒悄然实现。

国家线的背后,是教育资源分配的现实图景,2012年,西部地区院校普遍执行B区分数线,与A区存在明显分差,这一政策既是对区域发展不平衡的承认,也是试图通过招生政策调整来促进教育资源的合理流动,然而政策本身的双刃剑效应也十分明显:一方面为教育资源薄弱地区的考生提供了更多机会,另一方面也可能强化院校间的等级差异,这种困境揭示了教育公平问题的复杂性——形式上的平等与实质上的公平往往难以兼得。

当年考生面对国家线时的集体焦虑,构成了中国教育生态的微观缩影,分数线公布后,社交媒体上涌现出大量“擦线党”的悲喜叙事:那些刚好压线的考生被称为“天命之子”,而一分之差的落榜者则体会到了命运的残酷,这些个体命运的交织,共同构成了考研时代的集体记忆,培训机构应运而生,形成了庞大的“考研经济”产业链,从另一个角度反映了高等教育竞争的白热化程度。

从历史维度看,2012年国家线处于承前启后的关键节点,相比此前数年,各学科分数线总体保持稳定,反映了高等教育从规模扩张向质量提升的战略转型,此后数年,专业硕士招生比例持续扩大,推免生比例逐步增加,国家线在招生体系中的权重开始发生微妙变化,2012年因此成为考研制度演变过程中的重要观测点,标志着中国研究生教育进入更加注重结构优化和内涵发展的新阶段。

穿越十年的时空距离回望2012年国家线,我们看到的不只是冰冷的数字,更是一个时代的教育理想与现实约束,这些分数线像一面棱镜,折射出中国教育在公平与效率、规模与质量、统一与多样之间的艰难抉择,当下考研竞争日趋激烈,2022年考研报名人数较2012年翻倍增长,使得我们对十年前那个春天的分数线有了更深的理解——那不仅是一代人的记忆坐标,更是观察中国教育变迁的重要窗口。

在国家线逐年演变的背后,是中国教育体系不断自我革新的历程,如何在选拔人才的同时促进教育公平,如何在保持标准的前提下尊重多元发展,这些2012年已经提出的命题,至今仍在探索答案的路上,每一年的国家线,都是对这些问题的最新回应,而2012年的特殊意义在于,它记录了中国教育在跨越式发展过程中的思考与选择。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...