2012年清华大学在各省的录取分数线普遍较高,其背后体现了高校选拔人才的核心逻辑:不仅看重分数,更注重学生的综合素养与潜力,这一选拔机制反映出高等教育对拔尖创新人才的全面考量,同时也为基础教育提供了重要启示——单纯追求高分已不足以应对顶尖学府的挑战,学生需在学术能力、创新思维、个人特长及社会责任感等方面实现均衡发展,这种趋势推动着教育理念从“唯分数论”向“全面发展”深刻转变,对深化教育改革具有积极的导向意义。

作为中国顶尖高等学府的代表,清华大学的录取分数线一直备受社会关注,2012年,清华在全国各省市的录取分数线再次成为考生、家长和教育工作者热议的焦点,这一年,清华的分数线不仅反映了高校招生的竞争态势,也折射出中国教育发展的阶段性特征,本文将从数据解读、影响因素、选拔逻辑以及教育启示四个方面,全面分析2012年清华大学录取分数线的深层含义。

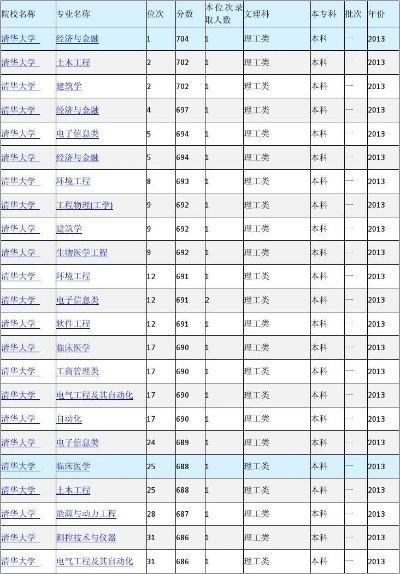

2012年清华大学录取分数线概况

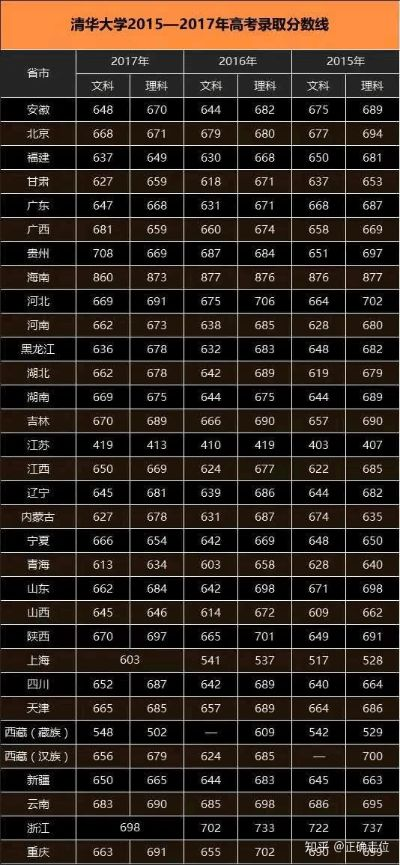

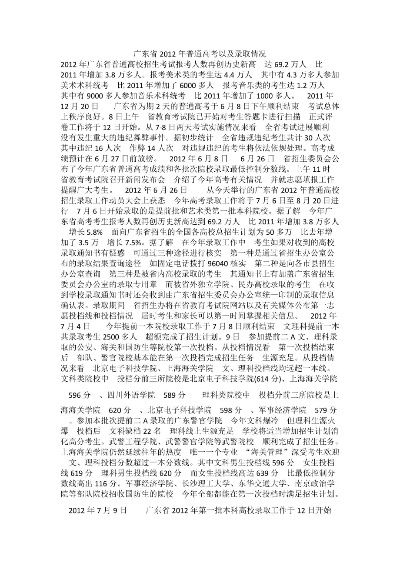

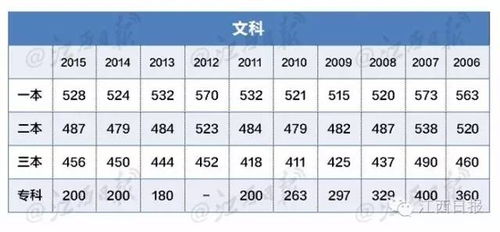

2012年,清华大学在全国31个省、自治区、直辖市的录取分数线普遍较高,以理科为例,北京地区的录取线为670分,上海为545分(按当地满分折算),江苏为425分(按480分满分制),浙江为733分(按810分满分制),文科分数线也保持高位,例如北京为659分,四川为613分,值得注意的是,不同省份的分数线差异显著,这种差异主要源于各省高考满分制度、考生数量、教育资源分配以及招生名额分配等因素。

影响分数线的多重因素

2012年清华分数线的形成并非偶然,而是多种因素共同作用的结果,高考命题难度和评卷标准对分数线有直接影响,2012年全国卷数学难度较高,导致整体分数分布下移,但清华作为顶尖学府,其录取线仍保持相对稳定,各省教育资源和考生基数不同,分数线也呈现区域性特征,经济发达地区(如北京、上海)由于教育资源丰富,考生整体水平较高,竞争更加激烈,清华在各省的招生名额分配策略也影响了分数线,例如对中西部地区有一定倾斜,但分数线仍因考生数量和质量而波动。

分数线背后的选拔逻辑

清华大学的录取分数线不仅是一个数字,更体现了其选拔人才的逻辑,高分是学术能力的直接体现,清华通过设定较高分数线确保生源质量,清华在2012年已开始探索多元化选拔机制,例如自主招生和特长生的降分录取政策,这意味着,分数线并非唯一标准,但对大多数考生而言,它仍是进入清华的主要门槛,这种选拔逻辑反映了中国高等教育在公平与效率之间的平衡:既通过分数保证公平竞争,又通过灵活政策吸纳多样化人才。

教育启示与社会反思

2012年清华录取分数线的热议,引发了广泛的教育反思,它凸显了高考制度的“分数导向”问题,高分数线背后是应试教育的加剧,许多学生为冲刺高分而忽视综合素质培养,区域间分数差异暴露了教育资源分配不公,西部省份分数线较低,但并非因为考生能力不足,而是教育资源相对匮乏,这提示政策制定者需进一步优化招生名额分配,促进教育公平,清华的高分数线也反映了社会对名校的过度追捧,这种“清华热”可能导致教育焦虑和职业选择单一化。

2012年清华大学的录取分数线是中国教育生态的一个缩影,它既展示了高等教育的选拔机制,也揭示了亟待解决的问题,随着高考改革的深化,分数线或许不再是唯一标杆,但如何平衡分数与素质、公平与效率,仍是教育发展的核心议题,对于考生和社会而言,理性看待分数线,关注教育本质,才是迈向更健康人才选拔体系的关键。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...