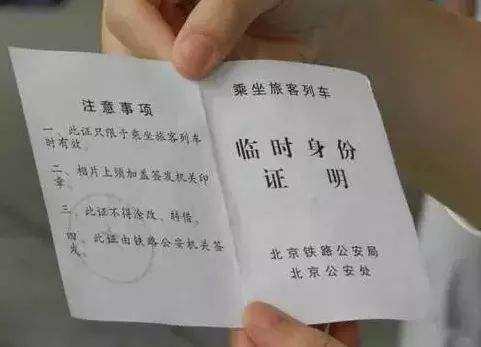

【跨越地域的青春共居实验】一间大学宿舍,四张来自天南地北的身份证,拼出一幅多元交融的青春图景,他们或许来自东部沿海与西部山区,或是南方水乡与北国雪域,不同的方言、饮食与生活习惯在此碰撞,却也悄然织就包容与理解的纽带,这不仅是地理意义上的共居,更是一场打破地域隔阂的文化实践——在朝夕相处中,差异成为学习的窗口,矛盾化为成长的阶梯,彼此从陌生到默契,用尊重与分享重构了“家”的临时定义,这场微缩的社会实验,印证了年轻一代用开放心态消融边界的力量,也让四段截然不同的青春,在同一屋檐下交汇成共同的生命印记。

在大学宿舍这个微缩的社会单元里,四张不同的身份证往往意味着四种截然不同的地域文化、生活习惯和成长背景,当这些差异被压缩在十几平方米的空间中,碰撞与融合便成为日常的主题,一个宿舍四款身份证,不仅是地域多样性的直观体现,更是当代中国青年群体多元共存的一个缩影。

身份证的地域差异直接反映了中国广阔疆域下的文化多元性,来自广东的学生可能习惯清淡饮食和夜茶文化,而东北室友或许更偏好豪爽的交流方式和炖菜风味;西部省份的学生可能对山川草原有着深厚情感,而东部沿海的室友则更熟悉都市节奏和国际视野,这种差异起初可能引发摩擦——比如对空调温度、作息时间甚至方言口音的适应问题,但正如社会学家费孝通所言:“各美其美,美人之美”,这种碰撞恰恰成为宿舍文化融合的起点,通过共享家乡特产、节日习俗和方言教学,宿舍逐渐成为一个微型的“文化交易所”。

身份证背后的制度性差异也在宿舍生活中悄然显现,中国的户籍制度与教育资源、社会福利等紧密相关,不同省份的高考政策、医保报销规则甚至假期安排都可能不同,来自少数民族自治区的学生可能享有特定的政策优惠,而大城市的室友则可能拥有更丰富的实习机会信息,这种差异提醒着年轻人:公平并不等于完全一致,而是需要在承认差异的前提下寻找动态平衡,宿舍夜谈中,这些话题往往成为大家对“公平”与“多样性”理解的第一次严肃思考。

更重要的是,四款身份证象征着四种不同的生命轨迹和价值观,农村户籍的学生可能更早考虑经济独立和家庭责任,而城市学生则可能更注重自我实现和兴趣探索,这种差异在职业规划、消费观念甚至婚恋态度上都会体现,正是这种多样性迫使每个人跳出自己的认知框架,学会共情与协商,许多毕业生回忆道,宿舍是他们第一次真正学习“与不同共存”的地方,这种能力在后来的职场和社交中成为宝贵财富。

从更宏观的角度看,一个宿舍四款身份证也是中国社会流动性的生动注脚,高等教育作为重要的流动渠道,将不同地域、不同背景的年轻人聚集在一起,这种聚集不仅促进了个体成长,也在微观层面推动了文化交融和社会整合,正如北京大学宿舍楼里可能同时出现新疆、上海、贵州和北京的学生,他们的日常互动本身就是一种无声的“民族团结”和“地域对话”。

这种共居实验也面临挑战,地域歧视、文化误解和经济差距等问题可能被放大,需要学校通过宿舍文化建设、心理辅导和互助机制来引导,但总体而言,这种多元共居的经验利大于弊,它教会年轻人:身份认同既是根植于故乡的,也是可以跨越地域重新构建的,许多毕业后各奔东西的室友们依然保持着紧密联系,他们的友谊证明了差异并不阻碍理解,反而丰富了彼此的人生。

当四年青春落幕,四张身份证将再次指向不同的未来——有人回到家乡建设基层,有人奔赴一线城市追逐梦想,有人选择海外深造,但那间小小的宿舍早已成为他们共同的精神坐标,提醒着他们:中国之大,不在疆域之广,而在能容纳如此多的差异于一体,一个宿舍四款身份证,不仅是青春的故事,更是一个国家多元一体、和而不同的生动实践。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...