2013年吉林高考状元在耀眼的光环背后,是无数个日夜的刻苦攻读与不懈坚持,他们的成功不仅源于个人的勤奋与天赋,更深深烙刻着时代的印记:教育资源逐步优化,家庭与社会对教育的重视达到空前高度,竞争激烈的应试环境既带来了压力,也催生了突破,状元的诞生,既是对个人奋斗的回报,也是当时教育体制与发展阶段的一个缩影,折射出无数家庭与学子对“知识改变命运”的坚信与实践。

2013年的夏天,当吉林省高考成绩揭晓的那一刻,一个名字迅速传遍大街小巷——刘恒宇,他以704分的优异成绩成为吉林省理科状元,被清华大学电子信息专业录取,状元的光环背后,不仅是一个少年的汗水与坚持,更是一个时代教育理念的缩影。

状元的诞生:努力与方法的双重胜利

刘恒宇来自吉林省吉林市第一中学,这所名校素以严谨的学风和高质量的教学著称,在老师和同学的印象中,他并非“天赋异禀”的类型,而是以极强的自律性和高效的学习方法脱颖而出,据媒体报道,刘恒宇从不熬夜学习,坚持每天规律作息,善于总结错题和知识点之间的联系,他曾分享自己的心得:“学习不是时间的堆砌,而是效率的比拼。”这种理性而科学的学习态度,让他在高强度的高考竞争中始终保持稳定发挥。

家庭与学校:默默支撑的力量

刘恒宇的成功离不开家庭和学校的共同培育,他的父母尊重他的独立性,从不施加过多压力,而是鼓励他自主规划学习与生活,吉林一中则为他提供了开放而严谨的学习环境,老师们注重启发式教学,而非填鸭式灌输,这种“宽松但不放任”的氛围,让刘恒宇在追求学术卓越的同时,也保持了心理的健康与平衡。

状元背后的教育图景

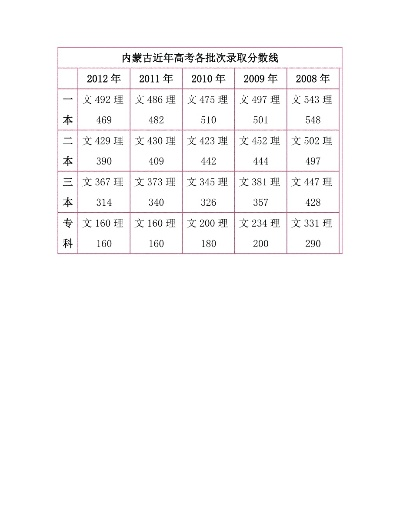

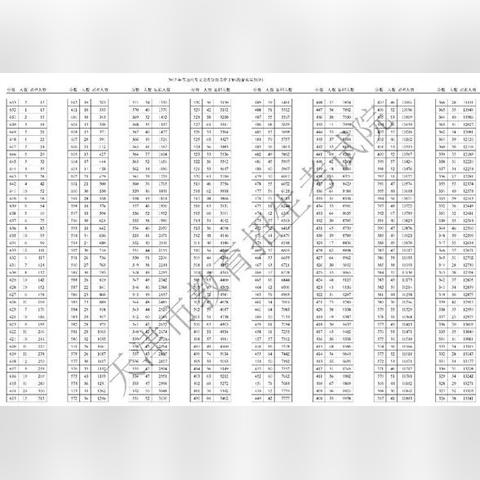

2013年是中国高考制度深化改革的关键年份,各地开始探索多元化录取机制,但分数仍是决定命运的核心指标,吉林省作为教育大省,长期注重基础教育的均衡发展,尤其是对理科教育的投入,刘恒宇的成就,某种程度上反映了吉林省在理科竞赛、奥赛培训等领域的积累成果,那一年吉林省高考理科分数线较往年略有提高,竞争愈发激烈,而状元的诞生无疑为许多学子注入了信心。

光环之外:状元的现实与挑战

状元的光环并非终点,进入清华大学后,刘恒宇面临了新的挑战:来自全国最顶尖学子的竞争、更复杂的知识体系以及未来职业规划的迷茫,正如许多状元一样,他需要重新适应“从佼佼者到普通一员”的身份转变,社会对“状元”的过度关注,也一度让他感到压力,但刘恒宇始终保持着低调务实的作风,专注于专业学习与自我提升。

十年回望:状元现象的冷思考

十年过去,高考状元的话题热度虽不减,但公众的视角已逐渐理性化,人们开始更多讨论“状元是否必然成功”“高分与综合素质如何平衡”等问题,许多曾经的状元在步入社会后并未取得世俗意义上的“巨大成功”,而一些非状元学生反而在跨界领域崭露头角,这一现象促使社会反思:教育的本质究竟是筛选天才,还是培养全面发展的人?

刘恒宇的故事,是千千万万中国考生的缩影,他们用汗水书写青春,以分数叩响未来之门,高考只是人生的一个节点,状元的荣耀终会随时间淡去,真正重要的是一个人持续学习的能力、面对挫折的勇气以及对社会价值的贡献。

2013年吉林高考状元的故事,不仅是一个少年的奋斗史诗,更是一面镜子,映照出中国教育的成就与挑战,当我们为状元欢呼时,或许更应关注那些默默努力的普通考生,以及如何让教育真正成为每个人绽放生命的土壤。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...