在中国古代历史上,长城不仅是一道军事屏障,更是中原王朝与北方匈奴等游牧势力漫长博弈的象征,自战国至秦汉,为抵御匈奴南侵,历代王朝修筑边塞、屯兵戍守,展开了持续数百年的攻防战,汉武帝时,卫青、霍去病等名将北击匈奴,开辟河西走廊,极大拓展了中原王朝的战略纵深,长城沿线烽燧相望,既是防御前线,也是文化交流与民族融合的地带,这部跨越千年的史诗,既包含着金戈铁马的悲壮,也见证了中华民族在碰撞与交融中形成的宏大历史格局。

在中国古代历史上,抗击匈奴是一场持续近千年的宏大叙事,它不仅是军事上的攻防,更是中原农耕文明与北方游牧文明之间的碰撞与融合,从战国时期到汉代,匈奴作为北方最强大的游牧民族,屡屡南侵,劫掠边境,成为中原王朝的心腹大患,这场旷日持久的对抗,塑造了中国的边疆格局,也深刻影响了中华文明的发展轨迹。

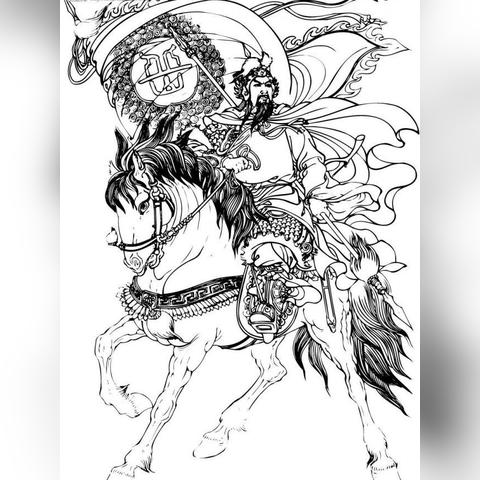

匈奴的崛起与威胁始于战国末期,据《史记》记载,匈奴原是“北狄”的一支,以游牧为生,骑射精湛,常以闪电般的速度袭击中原边境,赵、燕、秦等国为了抵御匈奴,纷纷修筑长城,并派遣名将戍边,赵国的李牧曾以诱敌深入之计大破匈奴十余万骑,暂缓了其南下的步伐,真正的转折点出现在秦统一六国后,秦始皇派蒙恬北击匈奴,收复河套地区,并将战国时期的长城连接起来,形成了绵延万里的军事防线,这一举措虽暂时遏制了匈奴的扩张,却也埋下了日后更大冲突的伏笔。

汉初,匈奴在冒顿单于的领导下达到鼎盛,控弦之士三十余万,屡次入侵中原,汉高祖刘邦亲征匈奴,却在白登之围中险些丧命,被迫采取和亲政策,以公主和财帛换取和平,这种屈辱的妥协持续了数十年,直到汉武帝刘彻即位,才彻底改变了对匈战略,汉武帝雄才大略,任用卫青、霍去病等杰出将领,发动了系列主动出击的战争,元朔二年(前127年),卫青收复河套,设立朔方郡;元狩四年(前119年),霍去病深入漠北,封狼居胥,重创匈奴主力,这些战役不仅解除了匈奴的 immediate 威胁,更彰显了汉帝国的军事实力。

军事行动的背后,是战略与科技的全面升级,汉朝大力发展骑兵部队,引入良马和骑射技术,同时利用长城防线构建了烽燧预警系统,张骞出使西域,联络大月氏等国,试图从侧翼包围匈奴,虽未完全成功,却开辟了丝绸之路,促进了中西文化交流,汉朝还推行屯田制,在边境地区移民垦荒,既巩固了防御,又推动了经济开发,这些措施体现了中原王朝以综合国力应对游牧威胁的智慧。

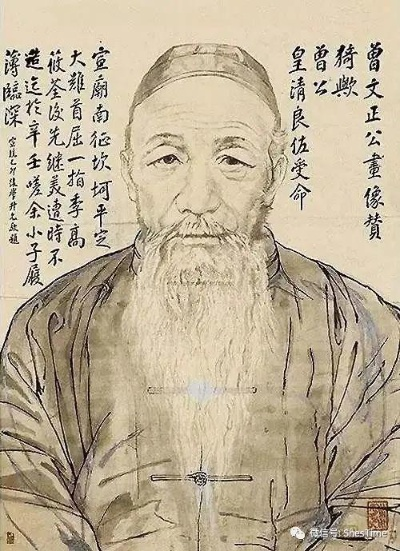

抗击匈奴并非一帆风顺,长期的战争消耗了汉朝大量财力,导致国库空虚,百姓赋税加重,武帝晚年,国内矛盾激化,不得不调整政策,转为守势,宣帝时期,汉朝利用匈奴内部分裂,采取“以夷制夷”的策略,扶持呼韩邪单于,最终促使南匈奴归附,这一怀柔政策减少了直接冲突,也为后来的民族融合奠定了基础。

从更广阔的视角看,抗击匈奴的意义远超军事层面,它促进了中原与北方民族的交流,如匈奴部分部落内迁后,逐渐汉化,融入中华民族大家庭,长城虽为防御工事,却也成为文化交汇的纽带,这场对抗强化了中原王朝的中央集权,推动了军事、政治和经济制度的创新。

回望历史,抗击匈奴的史诗不仅是刀光剑影的记载,更是一部文明生存与发展的启示录,它告诉我们,强大的国防需要军事、经济、外交的多维支撑,而真正的胜利往往在于化解仇恨、促进融合,长城已不再是战场,但那段烽火岁月留下的精神——坚韧、智慧与包容——依然在中华民族的血脉中流淌。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...