皇恩浩荡,如海深邃,帝王的宠幸既是无上荣耀,也是暗藏危机的权柄游戏,在宫廷深处,恩宠与权力交织,映射出命运的无常与残酷,得宠者一步登天,尽享荣华;失宠者则坠入深渊,万劫不复,帝王之心,深不可测,今日之眷顾或许即成明日之枷锁,在这看似辉煌的恩泽背后,隐藏着无数博弈与牺牲,揭示了权力体系中个人命运的脆弱与无奈,皇恩如海,既能载舟,亦能覆舟。

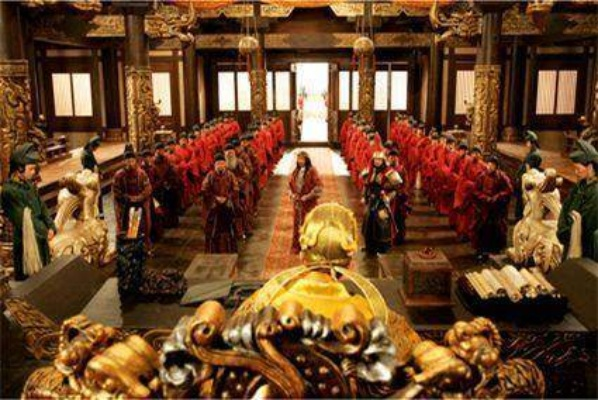

在中国古代宫廷中,“皇帝宠幸”是一个极具分量的词汇,它不仅仅代表着个人情感的偏爱,更是一种复杂的政治行为,牵动着前朝后宫的权力平衡,决定着无数人的命运浮沉,帝王的一时喜好,往往能掀起朝堂的风云变幻,也能铸就或摧毁一个家族的兴衰。

历朝历代,得宠者往往一步登天,汉武帝与卫子夫的故事便是典型,原本卑微的歌女,因帝王青睐一跃成为皇后,其弟卫青、外甥霍去病也因此获得重用,开创了赫赫战功,这种“一人得道,鸡犬升天”的现象,使得后宫争宠成为一场没有硝烟的战争,嫔妃们不仅需要美貌与才艺,更需要敏锐的政治嗅觉和家族势力的支撑。

然而帝王宠幸从来不是单纯的情感表达,精明的统治者往往将其作为政治手段:通过宠幸某个妃嫔来平衡外戚势力,通过冷落某个家族来警示朝臣,甚至通过后宫关系来获取情报、影响决策,唐玄宗早期对武惠妃的宠爱,后期对杨贵妃的痴迷,都与当时的政治格局变化密切相关,正如《韩非子》所言:“宠在于不骄”,帝王的恩宠永远伴随着制衡与警惕。

最是无情帝王家,得宠时的荣耀与失宠后的凄惨往往形成鲜明对比,汉成帝的皇后赵飞燕姐妹曾宠冠后宫,最终却被迫自杀;北齐后主高纬的宠妃冯小怜,在国家灭亡后沦为他人的玩物,这些极端案例揭示了宫廷宠幸的脆弱性——今日的枕边人,明日可能成为政治斗争的牺牲品。

值得注意的是,帝王宠幸也不总是导致外戚干政的负面结果,有些后妃恰恰因为得宠而发挥了积极的历史作用,明成祖的徐皇后不仅深得皇帝敬爱,更以贤德著称,多次劝谏皇帝施行仁政;长孙皇后在唐太宗时期更是成为一代贤后的典范,这些女性通过自身修养和智慧,将帝王的宠爱转化为安定后宫、辅佐朝政的力量。

从更宏观的视角看,皇帝宠幸现象反映了古代中国“家天下”的政治特性,后宫不仅是帝王的私生活空间,更是政治体系的重要组成部分,嫔妃的遴选、册封、废立都有一套完整的制度规范,宋代以后尤其严格,但制度永远无法完全规范人心,于是那些围绕帝王情感发生的悲喜剧,不断在紫禁城的高墙内重复上演。

帝王宠幸还衍生出独特的文化现象,无数诗词歌赋描写后宫哀怨,如王昌龄的“玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来”;许多野史笔记记录宫廷秘闻,成为后世文学创作的重要素材,这些作品既反映了人们对权力顶端的想象,也寄托了对命运无常的感慨。

回望历史长河,皇帝宠幸就像一面多棱镜,折射出权力、人性、制度与文化的复杂光影,它既展现了个人情感如何在极端环境中异化,也揭示了绝对权力对人际关系的扭曲,那些被史书记载的宠幸故事,不仅是茶余饭后的谈资,更是理解中国古代政治生态的重要窗口。

在今天看来,这段历史提醒我们:在任何时代,权力与情感的交织都需要制度的约束与道德的引导,而当年那些在深宫中期待帝王一瞥的女性们,其命运起伏也让我们深思个体在宏大历史叙事中的位置与价值,皇恩虽浩荡,但真正可持续的,永远是建立在理性与公正基础上的制度安排。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...