,“七大恨”是清太祖努尔哈赤于1618年发布的讨明檄文,标志着后金政权与明朝的正式决裂,其核心内容列举了明朝的七宗罪状,主要包括:明朝无故杀害其祖、父;偏袒并欺压建州女真;违反双方划定的边界;派遣军队威胁后金;以及支持叶赫部,背弃盟约等,这份文书将女真人的个人恩怨与部族矛盾提升为民族仇恨,巧妙地运用了政治宣传策略,旨在凝聚内部力量,为其对明发动战争提供正当理由。 “七大恨”的颁布是后金由臣属转向公开对抗的宣言,成为明清战争的重要导火索。

在中国历史上,政治和军事冲突往往伴随着意识形态的宣示,用以凝聚人心、正当化行动,努尔哈赤于1618年发布的“七大恨”,正是这样一个关键文档,它不仅是后金政权对明朝公开宣战的檄文,更深刻反映了16世纪末至17世纪初东北亚地区的民族、经济和政治矛盾,本文将从历史背景、内容分析、影响及争议等方面,探讨“七大恨”的意义。

努尔哈赤(1559-1626)是建州女真部的首领,通过军事统一和改革,逐步建立了后金政权(后来成为清朝),明朝末期,朝廷腐败,边疆控制力减弱,而女真各部在努尔哈赤的领导下日益强大,1616年,努尔哈赤称汗,建立后金,标志着与明朝的对立公开化,两年后,他发布“七大恨”,正式对明宣战,这一文档以满文和汉文形式传播,旨在动员女真部众,并正当化其军事行动。

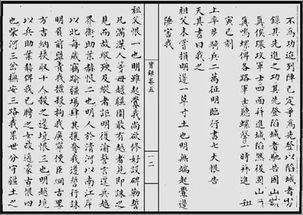

“七大恨”的具体内容,据《清实录》等史料记载,主要包括七条 grievances(怨恨),核心围绕明朝的压迫和不公,第一条恨指出明朝杀害努尔哈赤的祖父和父亲,这指的是1583年明军误杀其亲属的事件,成为努尔哈赤个人复仇的起点,第二条恨控诉明朝偏袒女真其他部落,打压建州女真,破坏地区平衡,第三条恨涉及经济剥削,如明朝苛捐杂税和贸易限制,阻碍了女真的经济发展,第四条恨指责明朝侵占女真土地,导致资源冲突,第五条恨聚焦明朝的军事侵略,如边境驻军和突袭,第六条恨批评明朝背信弃义,违反先前协议,第七条恨则概括性地谴责明朝的傲慢和歧视,视女真为“蛮夷”,这些内容并非凭空捏造,而是基于历史事实,反映了明朝边疆政策失败和民族矛盾激化。

从战略角度看,“七大恨”不仅是一份战争宣言,更是一种政治宣传工具,努尔哈赤通过强调“恨”,将个人和部族的 grievances 提升为民族正义的斗争,从而凝聚了女真各部的支持,文档中融合了情感诉求(如复仇)和理性论证(如经济不公),增强了其说服力,历史学家如欧立德(Mark C. Elliott)指出,这体现了努尔哈赤的政治智慧:利用文档 legitimize(正当化)反明行动,并为后续的军事扩张铺路,发布后,后金军队迅速攻占抚顺等地,开启了明清战争的序幕。

“七大恨”的影响深远,它直接导致了后金与明朝的全面冲突, culminating in(1644年清军入关,建立清朝,文档也成为清朝官方史书中的象征,代表了“以少胜多”的民族精神,其内容也存在争议,一些学者认为,“七大恨”部分夸大或扭曲了事实,例如明朝的“迫害”可能源于边疆管理的失误,而非有意歧视,文档忽略了努尔哈赤自身扩张的野心,反映了权力博弈的双重性,从多元视角看,“七大恨”既是民族解放的呐喊,也是帝国崛起的策略。

努尔哈赤的“七大恨”是历史转折点上的关键文档,它揭示了明朝末期边疆危机的深层原因,并催化了后金的崛起,通过分析其内容、背景和影响,我们可以看到,历史事件往往由复杂因素驱动——民族认同、经济利益和政治权谋交织在一起,重读“七大恨”,不仅能理解清朝起源,更能反思历史中正义与权力的辩证关系,它提醒我们,历史的叙事总是多面的,而文档本身已成为中华民族多元一体进程中的一部分。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...