,曹丕墓,作为魏国开国皇帝文帝的最终归宿,其具体位置在历史长河中已逐渐模糊,成为一处被深深掩埋于尘埃之下的帝王陵寝,不同于其父曹操墓的疑云重重与千古议论,曹丕的安葬显得更为低调,他践行了自己提倡的薄葬主张,不树不封,不设明器,这虽体现了其节俭的政令思想,却也使后世难以寻觅其踪,他的陵墓仅存于文献记载与人们的推测之中,其神秘与未知,与他作为建安文学代表和一位开创者的历史地位形成了鲜明对比,静静地等待着后世去发现与解读。

在中国古代帝王陵墓的研究中,曹丕墓(又称首阳陵)往往被其父曹操的高陵所掩盖,作为三国时期魏国的开国皇帝,曹丕的墓葬同样承载着深厚的历史与文化意义,曹丕,字子桓,是曹操的次子,于公元220年篡汉自立,建立魏国,开启了三国鼎立的时代,他的墓葬不仅反映了当时的丧葬制度,还折射出这位帝王复杂的性格与历史地位,本文将探讨曹丕墓的历史背景、地理位置、考古发现以及其文化价值,以期还原这位帝王在历史长河中的真实面貌。

历史背景与地理位置

曹丕墓位于今河南省洛阳市偃师区首阳山一带,据《三国志》等史料记载,曹丕在临终前下诏,要求墓葬“因山为体,不封不树”,即依山而建,不起坟头、不立墓碑,体现了其崇尚薄葬的理念,这一理念可能与曹操的遗训有关,曹操曾提倡“薄葬”以防盗墓,并身体力行地选择了简朴的陵墓形式,曹丕继位后,延续了这一政策,旨在避免劳民伤财,同时防止墓葬被盗,首阳山地处洛阳附近,是古代帝王陵寝的集中地,曹丕选择此地,既符合帝王陵寝的传统,又彰显了其作为魏国开国君主的权威。

曹丕的薄葬理念并非孤立现象,而是东汉末年至三国时期社会动荡的产物,连年战乱导致经济凋敝,民众困苦,帝王们不得不调整丧葬习俗,以减轻国家负担,曹丕在诏书中明确表示:“寿陵因山为体,无为封树,无立寝殿……使易代之后不知其处。”这显示了他对身后事的淡然态度,也反映了他作为文人和政治家的务实性格,曹丕不仅是一位帝王,还是著名的文学家,他的《典论·论文》等作品影响深远,墓葬的简朴风格或许与其文学追求中的“清峻”风格一脉相承。

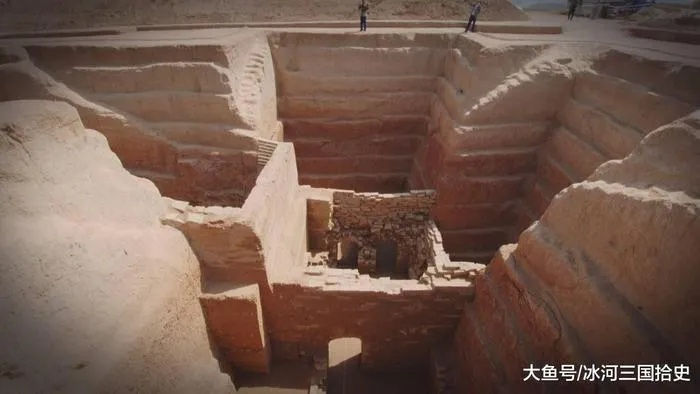

考古发现与现状

尽管史料记载了曹丕墓的大致位置,但至今其确切地点仍未被正式确认,这主要源于其“不封不树”的设计,使得墓葬隐匿于山林之中,难以追寻,近年来,随着考古技术的进步,一些学者和考古团队在首阳山区域进行了初步勘探,但尚未有突破性发现,目前的研究主要依靠文献分析和地理环境调查,推测曹丕墓可能位于首阳山南麓,与东汉帝陵群相邻。

与曹操高陵(位于河南安阳)的考古发现相比,曹丕墓的探索更具挑战性,曹操高陵于2009年被确认,出土了大量文物,包括石刻、兵器等,为研究三国时期历史提供了实物证据,而曹丕墓的隐匿性,使得它成为考古学上的一个“谜团”,一些民间传说和地方志提到,首阳山一带曾有古代陵墓的痕迹,但均未经过科学验证,这种不确定性反而增加了曹丕墓的神秘色彩,引发了公众和历史爱好者的广泛兴趣。

从文化保护的角度看,曹丕墓的未确认状态既是一种遗憾,也是一种幸运,它避免了过度开发和盗掘的风险,但同时也阻碍了学术研究的深入,如果能有更先进的探测技术(如遥感或地质雷达),或许能揭开这一历史谜团,为我们理解曹丕和三国时代提供更多线索。

文化价值与历史意义

曹丕墓的价值远不止于一个帝王陵墓的物理存在,它更是三国文化的重要组成部分,曹丕作为魏国的奠基人,其统治时期奠定了魏晋南北朝的基础,影响了中国历史近四百年的发展,他的墓葬理念反映了当时的社会思潮:薄葬习俗体现了对汉末奢靡丧葬的反思;它彰显了帝王对永恒权力的淡泊态度,这与曹丕个人性格中的矛盾性相符——他既是冷酷的政治家,又是敏感的文学家。

在文学史上,曹丕的贡献尤为突出,他的《燕歌行》等诗歌作品,开创了七言诗的先河,而《典论·论文》则是中国文学批评的开山之作,墓葬的简朴风格,或许可被视为其文学追求的一种延伸:不追求外在的华丽,而注重内在的永恒,这种思想对后世产生了深远影响,魏晋时期的“玄学”思潮就强调自然与简约,与曹丕的薄葬理念不谋而合。

曹丕墓的研究还有助于我们理解古代陵寝制度的演变,从秦汉的宏大陵墓(如秦始皇陵)到三国时期的薄葬风尚,这一转变标志着中国丧葬文化从“厚葬”向“薄葬”的过渡,反映了社会动荡时期人们价值观的变化,曹丕墓作为这一过程的典型代表,为我们提供了研究古代帝王丧葬观的重要窗口。

曹丕墓,这座隐匿于历史尘埃中的帝王长眠之地,或许永远无法像其他陵墓那样引人注目,但它的存在本身就是一个强大的象征,它告诉我们,历史不仅是金戈铁马的传奇,也是低调与理性的选择,曹丕作为一位帝王和文人,其墓葬的简朴风格与其文学作品的深远影响形成鲜明对比,提醒我们:真正的遗产不在于物质的堆积,而在于文化与思想的传承。

在未来的研究中,我们应继续探索曹丕墓的奥秘,同时尊重其薄葬的初衷,避免过度开发,通过文献与考古的结合,我们或许能更全面地理解这位复杂的历史人物,以及他所处的那个风云变幻的时代,曹丕墓不仅是一座陵墓,更是一面镜子,映照出中国古代帝王的智慧与谦卑。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...