晚清政权飘摇之际,湘军以书生曾国藩为帅,崛起于湖湘之地,成为支撑清廷危局的铁血脊梁,这支以宗族乡谊为纽带的武装,以理学精神铸魂,以“扎硬寨、打死仗”著称,在镇压太平天国的腥风血雨中力挽狂澜,其“兵归将有”的私军模式重塑晚清军政格局,虽后期渐生腐化,却催生了洋务运动之萌芽,推动近代化转型,湘军不仅是军事力量,更是一种文化符号,象征儒生救国的实践精神,其影响深入中国近代史脉络,余波绵延至民国军政体系。

在中国近代历史的激荡洪流中,湘军不仅是一支军事力量,更是一个时代的符号,它崛起于晚清内忧外患的危局之中,以曾国藩为核心,以湖南乡勇为骨干,成为支撑清廷摇摇欲坠江山的重要支柱,湘军的兴衰,折射出传统中国在近代化转型中的挣扎与坚韧,其影响远超军事范畴,深入政治、文化乃至社会结构的层面。

湘军的诞生,直接源于太平天国运动的冲击,1851年,太平天国起义爆发,迅速席卷南方,清廷八旗和绿营兵不堪一击,1852年,曾国藩奉命在湖南办团练,以“保卫桑梓”为名,招募乡勇,组建湘军,湘军并非正规军,而是以地方宗族、乡土关系为纽带,以儒家伦理为精神内核的武装力量,曾国藩强调“忠义血性”,通过儒家教化治军,将军事组织与道德秩序紧密结合,这种“兵为将有”的模式,打破了清代“兵归国家”的传统,却也在乱世中爆发出惊人的战斗力。

湘军的成功,首先在于其独特的组织文化,曾国藩以“选士人,领山农”为原则,重用书生为将,以农民为兵,形成了“文人统帅、武人作战”的格局,湘军将领中,如左宗棠、胡林翼、彭玉麟等,多为儒生出身,深受程朱理学影响,强调“经世致用”,他们在军中推行“诚”“敬”“勤”等儒家规范,甚至编写《爱民歌》等教化材料,使湘军兼具武力和道德感召力,这种“以文制武”的模式,不仅提升了军队的凝聚力,也使得湘军在战场上纪律严明,深得民心。

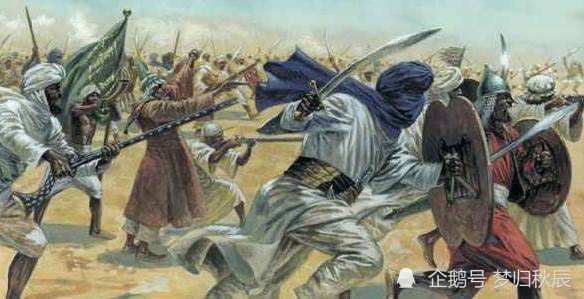

湘军的后勤与战术创新亦不容忽视,曾国藩重视后勤保障,设立粮台、厘金局,通过征收商业税(厘金)为军队筹饷,湘军采取“结硬寨,打呆仗”的战术,强调稳扎稳打,以堡垒战和持久战消耗对手,1856年,湘军攻克武昌,1864年攻陷天京(南京),最终镇压了太平天国,这些胜利,不仅挽救了清王朝,也确立了湘军作为“中兴力量”的历史地位。

湘军的崛起也带来了深远的政治后果,随着湘军势力的扩张,清代中央集权逐渐削弱,地方督抚权力膨胀,形成了“内轻外重”的局面,曾国藩、左宗棠等湘军领袖出任总督、巡抚,掌握地方军政大权,为后来的北洋军阀割据埋下伏笔,湘军的成功激励了其他地方武装的兴起,如淮军(李鸿章)、楚军等,进一步加速了清廷军事权力的分散化。

湘军的影响并未止步于军事和政治,在文化层面,湘军推动了湖湘文化的发扬光大,湖南士人通过军功崛起,形成了“无湘不成军”的地域自豪感,湖湘学派经世致用的思想也因此广传,左宗棠收复新疆、彭玉麟建设水师等事迹,更成为近代中国自强运动的先声,湘军的精神遗产——如坚韧、务实、忠义——至今仍在湖南乃至中国的文化基因中流淌。

尽管如此,湘军的历史局限同样明显,它本质上是传统儒家秩序的捍卫者,未能引领中国走向根本性变革,曾国藩等人虽倡导“洋务”,但仅限于“师夷长技以制夷”,并未触及制度与思想的深层革新,湘军在镇压太平天国后逐渐腐化,部分将领骄奢淫逸,最终在甲午战争等后续考验中黯然失色。

湘军是晚清特定历史条件下的产物,既是旧时代的强心针,也是新时代的过渡者,它以铁血之力暂缓了清王朝的崩溃,却也无法扭转中国近代的颓势,回望湘军的历史,我们看到的不仅是一段军事传奇,更是一个民族在危机中求存、在传统与变革间徘徊的复杂图景,它的成败得失,依然为现代中国提供着深沉的历史启示。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...