陈玄礼,唐玄宗时期禁军将领,一个在盛唐转折处沉默却关键的身影,他历经玄宗朝数十年,统领宫廷禁卫,以低调和忠诚闻名,马嵬坡之变中,他迫于将士压力,奏请诛杀杨国忠,并促使玄宗赐死杨贵妃,这一行动虽出于形势所迫,却深刻影响了历史进程,事后他仍护送玄宗入蜀,直至返长安后方辞官隐退,陈玄礼一生鲜少直言,却以行动守护皇权、应对危局,在动荡年代履行了军人职责,成为盛唐倾覆之际一个复杂而深刻的注脚。

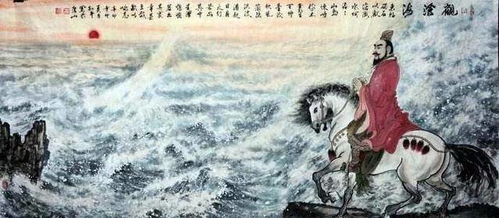

在唐朝由盛转衰的历史节点上,陈玄礼是一个常被忽略却至关重要的名字,作为唐玄宗的亲军统帅,他在马嵬坡之变中扮演了关键角色,亲手终结了杨国忠的性命,并迫使杨贵妃自缢,这一事件不仅是安史之乱中的转折点,更折射出权力、忠诚与时代洪流中个体选择的复杂性,陈玄礼的形象,恰似一面棱镜,折射出盛唐华丽外衣下的裂痕与矛盾。

乱世崛起的禁军领袖

陈玄礼的早年记载甚少,史书仅简略提及他“以淳朴自检,宿卫宫禁”,在开元盛世时期,他凭借严谨刚毅的性格逐渐获得玄宗信任,成为龙武大将军,统领北衙禁军,这一时期,唐朝表面繁荣实则暗流涌动:均田制瓦解、府兵制颓坏,中央集权逐渐弱化,陈玄礼统领的禁军,成为维护皇权的最后屏障,值得注意的是,他虽身处权力中心,却始终保持着军人本色,未卷入李林甫、杨国忠等人的权斗漩涡,这种超然姿态为他日后在马嵬坡的行动埋下伏笔。

马嵬坡的生死抉择

公元756年六月,安禄山叛军攻破潼关,玄宗仓皇西逃,行至马嵬坡(今陕西兴平),饥疲交加的禁军突然哗变,这场兵变表面是针对奸相杨国忠,实则是盛世幻灭后集体情绪的爆发,陈玄礼此时面临终极考验:作为玄宗亲信,他深知诛杀贵妃族系等同于挑战皇权;但作为禁军统帅,他必须回应将士们的诉求以稳定军心。

《资治通鉴》记载陈玄礼“叩头谏曰:‘国忠谋反,贵妃不宜供奉,愿陛下割恩正法’”,这句话堪称古代政治语言的典范——既用“谋反”为行动赋予合法性,又以“割恩”保全帝王颜面,在太子李亨(后为肃宗)默许下,陈玄礼指挥诛杀杨国忠,继而缢杀杨贵妃,这一系列动作不仅平息了兵变,更悄然完成了权力交接的铺垫。

忠义两难的历史困境

马嵬坡事件后,陈玄礼继续护送玄宗入蜀,直至肃宗灵武即位,令人玩味的是,这位亲手终结杨氏势力的将领,并未选择投靠新帝,而是始终陪伴逊位的玄宗,当肃宗收复长安后,陈玄礼又护送太上皇还京,最终以“年迈致仕”淡出政治舞台,这种选择背后,藏着唐代武人特有的忠义观:他既完成了对王朝的责任(诛奸臣以平叛乱),也守住了对旧主的道义(不离不弃直至终老)。

与郭子仪、李光弼等平叛功臣相比,陈玄礼的知名度相去甚远,但这正体现了其历史角色的特殊性:他既是旧秩序的维护者,又是变革的执行者;既是皇权的捍卫者,又是迫君弃妃的“逆臣”,这种矛盾性使得后世对其评价两极分化——宋代史家斥其“胁君犯上”,明代思想家李贽却赞其“社稷之功臣”。

沉默者的历史隐喻

陈玄礼的个人命运,恰似盛唐向中唐转型的缩影,他出身府兵制全盛时期,见证了开元天宝的繁华,亲历了安史之乱的破碎,最终在权力更迭中全身而退,这种经历本身就是一个隐喻:在历史巨变中,真正改变时代的往往不是高调的改革者,而是那些在矛盾中寻找务实路径的实践者。

值得注意的是,陈玄礼从未留下任何自述文字,他的沉默与杨贵妃被文学化的悲情、玄宗被史书反复剖析的得失形成鲜明对比,这种沉默或许正是其智慧所在——在个体意志与时代洪流的碰撞中,行动本身比言辞更具历史重量。

穿越时空的镜鉴

今日重读陈玄礼的故事,可见其现代性启示:他展现了制度中层执行者在危机中的关键作用;其忠义两全的抉择,揭示了传统政治伦理的复杂性;他的沉默提醒我们,历史叙事中那些未被充分言说的角色,往往藏着更深刻的真相。

在长安城的残阳与马嵬坡的黄土之间,陈玄礼用军人的刀与臣子的心,为盛唐奏响了一曲苍凉的挽歌,而他站在历史明暗交汇处的身影,依然映照着每个时代关于权力、道德与生存的永恒命题。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...