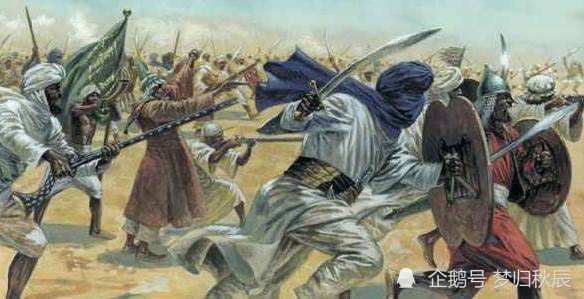

,公元751年,大唐安西都护府的军队与阿拉伯阿拔斯王朝(即黑衣大食)的军队在中亚的怛罗斯相遇并爆发激战,这场战役因葛逻禄部落的临阵倒戈而以唐军的失利告终,尽管其本身规模与直接影响在历史长河中并非决定性,但怛罗斯之战却被视为一场具有深远文化象征意义的事件,它标志着东亚大唐文明与西亚阿拉伯伊斯兰文明的一次最直接的政治军事碰撞,其最显著的后果是大量唐军工匠被俘,他们将中国的造纸术等多项关键技术西传,极大地推动了阿拉伯世界及此后欧洲的文化传播与社会发展,怛罗斯之战超越了单纯的军事冲突,成为东西方文明交流与碰撞的一个历史性回响。

公元751年,在中亚草原的怛罗斯河畔,一场改变世界文明进程的战役悄然爆发,唐朝安西都护府的精锐部队与阿拉伯阿拔斯王朝的东方军团在此相遇,这场看似普通的边境冲突,实则成为东西方军事力量、文化影响和技术传播的重要转折点,怛罗斯之战不仅是一场军事较量,更是丝绸之路上的文明对话,其影响远超出战场本身,在历史的长河中激起层层涟漪。

战云密布:时代背景与战略博弈

8世纪中叶的欧亚大陆正经历着剧烈的政治变革,唐朝在玄宗统治下进入开元盛世,通过设立安西、北庭都护府,将势力范围扩展至帕米尔高原以西,阿拉伯阿拔斯王朝(中国史称"大食")取代倭马亚王朝后,加速向东方扩张,两大帝国在中亚的势力交界处形成了微妙的战略平衡。

石国(今塔什干)的叛唐事件成为导火索,安西节度使高仙芝以"无藩臣礼"为由发兵征讨,在破城后实行残酷镇压,引发中亚诸国的恐慌,石国王子逃往阿拉伯求援,阿拔斯王朝东方总督艾布·穆斯林派大将齐亚德·本·萨里赫率军东进,双方在怛罗斯(今哈萨克斯坦塔拉兹附近)形成对峙。

铁血交锋:战役过程与胜负关键

据《资治通鉴》记载,唐军主力约三万余人,核心是安西都护府的精锐步兵,配备明光铠、陌刀等先进装备,辅以葛逻禄等藩部骑兵,阿拉伯联军约十五万人,以轻骑兵为主力,得到中亚诸国的支援。

战役持续五日,前期唐军凭借严整的阵型和弩箭优势占据上风,转折点出现在葛逻禄部落的临阵倒戈——这个突厥部落突然袭击唐军侧翼,导致阵型大乱,阿拉伯骑兵趁机发动总攻,最终唐军"士卒死亡略尽,所余才数千人",高仙芝率残部连夜撤退,阿拉伯军队因损失惨重也未继续追击。

文明转移:超越军事的历史意义

怛罗斯之战最深远的影响体现在技术传播层面,被俘的唐军工匠将中国四大发明中的造纸术传入阿拉伯世界,撒马尔罕很快建立起伊斯兰世界第一个造纸工场,随后巴格达、大马士革、开罗相继出现造纸作坊,这项技术经阿拉伯传入欧洲,彻底改变了西方世界的文化传播方式,为文艺复兴奠定了物质基础。

被俘的杜环在阿拉伯游历十二年,著有《经行记》记录阿拉伯社会的医疗、建筑与风俗,伊斯兰天文学、数学知识也通过战俘传入唐朝。《九执历》的编撰就吸收了阿拉伯天文成果,而中国医药典籍《千金要方》中记载的波斯方剂,也反映了这一时期的东西方医药交流。

战略反思:帝国兴衰的镜鉴

这场战役暴露了唐朝边疆战略的隐患,为控制丝绸之路,唐军在七年内连续发动小勃律之战、朅师之战、石国之战,过度的军事扩张导致后勤补给困难,藩属部落离心离德,战后仅四年,安史之乱爆发,唐朝被迫抽调西域驻军平叛,最终失去对中亚的控制。

阿拉伯帝国虽取得战术胜利,但也无力东进,阿拔斯王朝面临内部教派斗争和波斯势力的挑战,最终与唐朝形成以帕米尔高原为界的战略均势,这种平衡客观上保障了丝绸之路后数百年的畅通,各种宗教、商品和文化得以持续交流。

历史长河中的文明对话

怛罗斯之战不是文明的冲突,而是文明的对话,战场上刀兵相向的双方,在文化领域却实现了深度融合,战火熄灭后,造纸作坊里的中国工匠与阿拉伯学者合作无间,长安西市的大食商人继续经营香料贸易,敦煌壁画中依然可见驼铃悠扬的商队。

这场战役提醒我们:军事胜负往往是暂时的,而文明交流产生的创造力却是永恒的,当我们在博物馆看到阿拉伯文星盘与唐代浑天仪并肩陈列,在古籍中发现波斯语译注与汉字批注交相辉映时,仿佛看到怛罗斯战场上扬起的尘埃,最终化作文明对话的虹桥,跨越时空,照亮人类共同前进的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...