十五世纪后期,明宪宗成化帝发动了针对建州女真的系列军事行动,史称“成化犁庭”,明廷以强势军事手段严厉打击女真部落,展现出帝国对东北边疆的绝对控制决心,此役不仅重创女真势力,更重构了辽东的政治秩序,强化了朝贡体系与军事镇守相结合的管理模式,明帝国通过烧荒巡边、堡垒推进等策略巩固边疆,暂时稳定了东北局势,体现了明代鼎盛时期经略边疆的铁腕意志与战略部署。

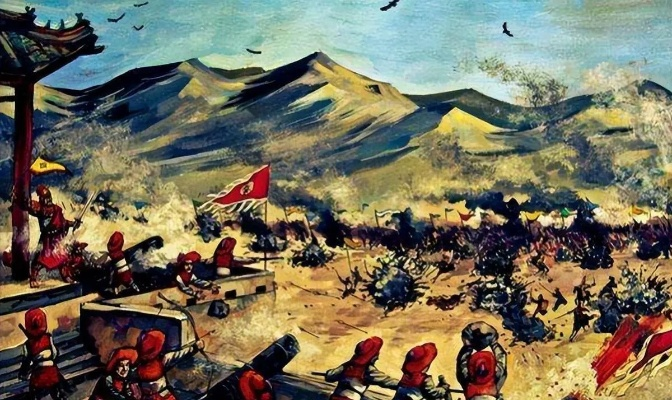

1467年深秋,辽东大地烽火连天,明宪宗朱见深一声令下,五万明军如利剑出鞘,直指建州女真腹地,这场被史家称为“成化犁庭”的军事行动,不仅是一场血腥的征伐,更是一个帝国对边疆秩序的强力重塑,当我们穿越五个多世纪的历史烟云,重新审视这场战役,会发现其中蕴含着中央王朝与边疆民族关系的复杂辩证,以及军事行动背后深刻的地缘政治逻辑。

明王朝历经百年经营,至成化年间已显疲态,辽东地区作为明朝东北边防重镇,既是抵御蒙古和女真的屏障,也是多元文化交融的前沿,建州女真在李满住、董山等首领带领下日渐强盛,时而称臣纳贡,时而寇边劫掠,游走于朝贡体系与部落利益的灰色地带,他们“阳为效顺,阴为抄掠”的双面策略,使明廷陷入两难——过度宽容将纵容边患,全面镇压则耗费国力,这种微妙的平衡在1467年被彻底打破,当建州女真的劫掠行为超越明廷容忍底线时,一场雷霆般的军事清剿已在所难免。

明宪宗朱见深这位长期被史书低估的皇帝,在此事上展现了罕见的决断力,他力排众议,任命赵辅为总兵官,联合朝鲜军队,发动了多路夹击的歼灭战。《明实录》记载明军“焚其巢寨,房屋一空”,斩首六百三十九级,俘虏二百五十一人,李满住及其子被朝鲜军诛杀,这场战役被冠以“犁庭”之名,形象地揭示了其作战意图——如犁耕庭院般彻底扫荡敌人根据地,使其丧失再生能力,这种作战思想体现了古代中国“灭其生机,绝其根本”的军事智慧,也暴露了传统帝国边疆治理的暴力逻辑。

值得深思的是,“犁庭”之后明王朝并未实施直接统治,而是转而采取“分而治之”的策略,将归顺的女真部众迁至辽东腹地,设立卫所加以羁縻,通过朝贡贸易和文化融合进行间接管理,这种刚柔并济的治理方式,反映了中华帝国边疆经营的典型模式:以武力展示威慑,以制度实现控制,以文化促进融合,明王朝深谙“马上得天下,不可马上治之”的道理,在军事清剿后迅速转入制度建设阶段。

从更广阔的历史视角看,“成化犁庭”只是明王朝与女真关系长卷中的一幕,这场战役暂时稳定了辽东局势,却未能从根本上解决边疆治理的结构性矛盾,被犁过的土地还会长出新草,被击散的部落终将重新凝聚,一个多世纪后,建州女真后裔努尔哈赤崛起,最终建立起大清王朝,完成了历史性的轮回,这似乎印证了中国古代“胡虏无百年之运”说的另一面——华夏亦无永世之安,边疆与中央的互动始终是动态的历史过程。

“成化犁庭”留给后世的最大启示,或许在于如何平衡武力清剿与文化融合的关系,历史证明,单靠军事手段无法永久解决边疆问题,唯有在展示决断力的同时,构建包容共赢的秩序,才能实现长治久安,当代中国的民族政策强调“中华民族共同体”意识,正是在汲取历史经验教训基础上的创新与发展。

当我们回望五百多年前的那场军事行动,不应简单以血腥征伐视之,而应理解其作为帝国边疆治理复杂实践的历史意义,成化犁庭如同一把时间钥匙,开启了理解传统中国边疆治理艺术的大门,提醒我们在坚定维护国家统一与领土完整的同时,更要注重构建具有包容性和韧性的边疆秩序,历史不会简单重复,但总是押着相似的韵脚——这是成化犁庭留给后世最珍贵的思考。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...