黄歇,战国四公子之一,以智谋与风度并称,作为楚国令尹,他纵横捭阖于列国之间,一度振兴楚势,更以礼贤下士、门客三千闻名,然而权力顶峰处暗藏杀机,他最终因权斗失利被门客李园所害,一生跌宕如楚国的兴衰缩影,黄歇的生与死,不仅是个人命运的悲剧,更象征着一个时代、一个国度豪迈与哀婉交织的终曲,他是乱世中最后一抹属于楚人的诗意与倔强。

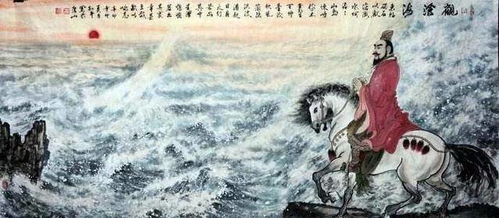

当秦国的铁骑踏破六国疆土,当纵横家的谋略沦为历史尘埃,楚国令尹黄歇的生命轨迹却如同一曲苍凉挽歌,在战国末期的乱世中奏响,这位被尊为“战国四公子”之一的春申君,既非纯然的政治动物,亦非理想主义的殉道者,而是一个在现实政治的泥沼中挣扎前行,却始终怀抱家国情怀的复杂灵魂,他的人生宛如一幅精妙的双面绣——一面绣着权力博弈的冷峻针脚,另一面则绣着文化传承的温暖纹路。

黄歇的崛起本身就是一部现实政治的教科书,凭借博学善辩之才获得楚顷襄王赏识,他敏锐地洞察到秦国对楚国的巨大威胁,当秦将白起攻破郢都、楚国危在旦夕之时,黄歇毅然出使秦国,以一场精彩绝伦的战略分析说服秦昭王退兵,他的说辞不仅展现了高超的外交智慧,更体现了一种务实至上的政治哲学——在强权面前,有时妥协比对抗更能保全国家命脉,这种现实主义取向,与当时许多一味主战的政治家形成鲜明对比。

然而黄歇的权谋从来不是为个人私利服务,他被派到秦国作为人质十年间,始终心系楚国安危,当楚顷襄王病重,他冒着杀身之祸助太子熊完逃回楚国继位,自己却留在虎狼之邦面对未知命运,这种将个人生死置之度外的担当,已然超越了普通的政治投机,楚考烈王即位后封他为令尹,赐淮北十二县,爵封春申君,他得以在政治舞台上大展拳脚。

作为楚国执政者,黄歇展现出了令人惊叹的多面性,他效仿孟尝君、信陵君,养士三千,却不像其他公子那样将门客纯粹作为政治资本,在他的门下,既有苏代这般的纵横家,也有荀卿这样的思想家,更有朱英等实干之才,特别值得一提的是,他邀请儒学大师荀子担任兰陵令,使这个小镇成为战国末期最重要的文化中心之一,在秦国奉行法家、各国忙于征战的年代,黄歇对文化事业的扶持犹如乱世中的一盏明灯。

黄歇的政治实践呈现出一种难得的平衡智慧,他一方面加强楚国军事力量,联合诸侯抗秦,一度率领六国联军攻至函谷关;另一方面大力发展经济,治理吴地,疏浚河道,使江南地区得到进一步开发,在他的治理下,楚国成为秦国统一道路上最顽强的抵抗力量,这种兼顾硬实力与软实力、军事与文化的发展思路,即便在今天看来也颇具启示意义。

但黄歇的悲剧在于,他身处一个无法凭个人才能扭转的时代洪流中,楚国的衰败已积重难返,面对商�变法后日益强大的秦国,任何努力都显得杯水车薪,更讽刺的是,这位在政治舞台上纵横捭阖的大人物,最终却败给了宫闱阴谋,听信李园之言,他将已怀有身孕的妾室进献给无子的楚王,希望自己的血脉能够继承王位,却不料反遭李园兄妹暗算,命丧棘门之外,这一结局如此突兀而富有戏剧性,仿佛历史开的一个残酷玩笑。

黄歇之死象征着一个时代的终结,他死后不久,楚国便被秦国所灭,但黄留给后世的,远不止一段权谋故事,他曾在吴地兴修水利,开挖的申浦江至今仍在苏州、上海一带流淌;他庇护的文化火种,通过荀子传给了韩非、李斯等弟子,间接影响了秦朝的制度建设;他经营过的江东地区,后来成为项羽反秦的基地,这些看似不经意的举措,却在历史的长河中泛起连绵不绝的涟漪。

当我们重新审视黄歇,看到的不仅是一个政治家,更是一个文化传承者,在武力至上的战国时代,他试图为楚国保留一份文化的尊严;在实用主义盛行的乱世,他仍然相信思想的价值,这种在现实与理想间的艰难平衡,使黄歇成为了楚国精神最后的守护者,他的失败是历史的必然,但他的努力却让楚文化在秦火之后仍能薪火相传。

今天在上海黄浦江畔(黄浦江又名春申江,因黄歇得名),我们仍能感受到这位两千多年前政治家的遗产,黄歇的故事提醒我们:政治不仅是权力的游戏,更是文化的守护;成功不应以最终结局来衡量,而要看在历史长河中留下了怎样的印记,在这个意义上,黄歇虽败犹荣——他失去了生命和权力,却赢得了历史的记忆。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...