“2011计划”首批名单的公布,标志着我国高等教育发展模式从个体封闭竞争向协同开放创新的重大战略转变,该计划的核心在于打破高校与其他创新主体间的壁垒,推动高校与科研院所、行业企业及地方政府深度融合,构建强有力的协同创新联盟,此举旨在集中优势资源,共同攻克国家急需的战略性科研难题、行业共性关键技术以及区域发展的核心问题,它不仅是对“产学研用”结合机制的全新探索,更是提升国家创新体系整体效能、增强自主创新能力的关键部署,为实施创新驱动发展战略和建设创新型国家提供了至关重要的体制机制支撑。

2011年,教育部和财政部联合推出了一项具有里程碑意义的政策——“高等学校创新能力提升计划”(简称“2011计划”),该计划旨在通过高校、科研院所和企业的深度合作,构建协同创新平台,提升中国高等教育的整体创新能力和国际竞争力,2013年,首批“2011计划”协同创新中心名单正式公布,标志着这一战略进入实质性实施阶段,这份名单不仅是对高校创新能力的认可,更是中国高等教育改革和科技创新体系建设的重要一步,本文将深入探讨“2011计划”首批名单的背景、内容、影响及其长远意义。

“2011计划”的背景与目标

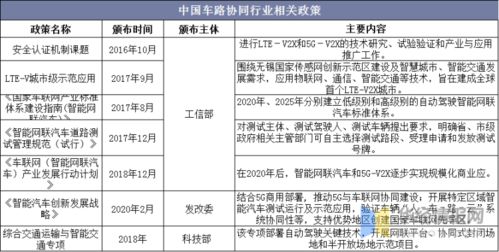

“2011计划”的推出,源于中国高等教育和科技发展的现实需求,随着全球经济一体化和知识经济时代的到来,创新能力成为国家竞争力的核心,中国高校长期以来存在“单打独斗”的问题,科研与产业脱节,资源分散,难以形成重大突破,为此,“2011计划”应运而生,其核心目标是打破高校、科研院所和企业的壁垒,通过协同创新,解决重大科学问题、关键技术和行业共性难题。

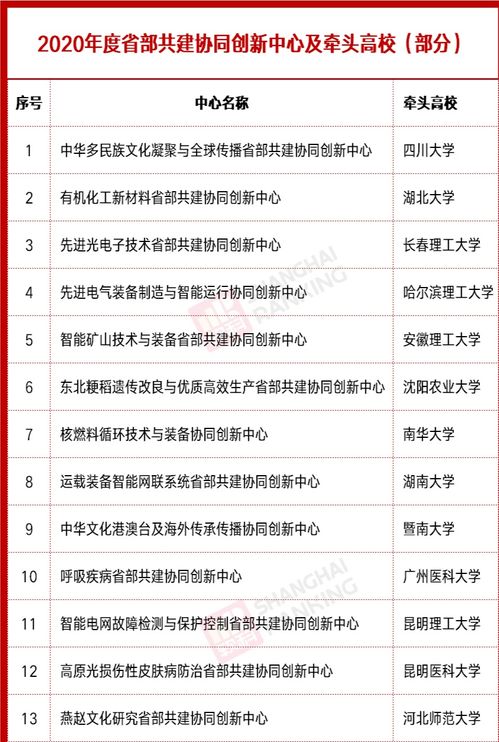

计划分为两个层次:一是面向科学前沿的协同创新中心,聚焦基础研究;二是面向行业产业和区域发展的协同创新中心,注重应用研究和成果转化,首批名单于2013年4月公布,共有14个协同创新中心入选,覆盖了能源、材料、生物、信息等多个关键领域。

首批名单的主要内容

首批“2011计划”协同创新中心名单包括多个知名高校牵头项目,

- 清华大学:牵头“量子物质科学协同创新中心”,聚焦量子物理和材料科学的前沿研究。

- 北京大学:牵头“生物医学协同创新中心”,致力于重大疾病的基础与临床研究。

- 浙江大学:牵头“煤炭资源化利用协同创新中心”,解决能源行业的环保与效率问题。

- 南京大学:牵头“人工微结构科学与技术协同创新中心”,推动光电子和纳米技术的发展。

这些中心均以高校为主体,联合了中科院、企业和其他研究机构,形成了“强强联合”的格局,名单的评选过程严格,注重创新潜力、协同机制和实际贡献,确保了项目的质量和示范效应。

首批名单的战略意义

首批名单的公布,具有多方面的战略意义。 它标志着中国高等教育从“规模扩张”向“质量提升”转型,过去,高校发展往往注重论文数量和学科排名,而“2011计划”强调实质性的创新和合作,推动了高校功能的重新定位,通过协同创新,高校不再是孤立的“象牙塔”,而是成为国家创新体系的核心节点。

名单体现了“问题导向”的创新模式,这些中心均围绕国家重大需求设立,例如能源安全、医疗卫生和信息技术,以浙江大学的煤炭资源化利用中心为例,它不仅涉及基础研究,还直接服务于煤炭行业的清洁生产,体现了科研与产业的深度融合。

第三,首批名单为后续政策提供了样板,通过这批中心的实践,中国探索了协同创新的机制设计,如资源共享、人才流动和利益分配,这些经验被推广到后来的“双一流”建设中,影响了整个高等教育生态。

影响与成果

自首批名单公布以来,这些协同创新中心取得了显著成果,在科研方面,多个中心发表了高水平论文,突破了技术瓶颈,量子物质科学中心在超导和拓扑材料领域取得国际领先成果;生物医学中心在癌症和传染病研究方面推动了新药研发,在产业应用方面,这些中心促进了科技成果转化,为企业提供了技术支持,创造了经济效益。

更重要的是,“2011计划”培育了一种创新文化,高校与企业共建实验室、共享数据资源,打破了传统科研的封闭性,学生和研究人员在跨学科环境中成长,提升了实践能力和创新思维,据统计,首批中心累计培养了大量高层次人才,并吸引了国际顶尖学者的参与。

挑战与反思

尽管“2011计划”取得了成功,但也面临一些挑战,协同创新涉及多方利益,协调难度大,部分中心在初期存在管理机制不健全的问题,导致效率低下,计划的长期可持续性需关注,首批中心依靠国家资金支持,但如何实现自我“造血”能力,仍需探索。

名单的评选虽严格,但难免有“强者恒强”的倾向,资源向顶尖高校集中,可能加剧地区间和校际的不平衡,未来政策需更注重公平性和多样性。

“2011计划”首批名单是中国高等教育和科技发展史上的重要篇章,它不仅是政策创新的体现,更是中国迈向创新型国家的关键一步,十年过去,这些协同创新中心仍在持续发挥影响,为后续改革积累了宝贵经验,面向未来,中国需进一步优化协同机制,扩大创新网络的覆盖面,让高校真正成为推动社会进步的动力源泉。

通过“2011计划”,我们看到了教育、科技与产业融合的巨大潜力,唯有协同,方能创新;唯有创新,方能引领未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...