在福建师范大学的校园中,一位被誉为“女神”的学子以其独特魅力成为众人瞩目的焦点,她不仅是学业上的佼佼者,更在光影交织的摄影艺术与多维校园实践中展现出丰富的内在世界,她的形象超越了传统意义上的才华与外貌,融智慧、创造力与社会责任感于一体,折射出当代青年在学术、艺术与公共参与中的多元追求,这一现象不仅体现了个体的成长与突破,也反映了高校育人环境中文化积淀与创新精神并重的教育成果,引发人们对优秀青年群体价值内涵的更深层次思考。

在福建师范大学的校园传说中,“女神”一词从未局限于单一维度,她可能是图书馆长廊里抱书疾行的那个背影,可能是实验室仪器前眉头微蹙的专注侧脸,也可能是运动场上跃起扣杀的矫健身姿,这些被冠以“女神”之称的学子,正以她们独特的方式重新定义着这个标签的内涵,在传统与现代的碰撞中绘制出一幅当代知识女性的精神图谱。

福建师大的“女神”们首先颠覆的是外貌至上的刻板叙事,教育学院的林同学对此感受颇深:“大一时我花两小时化妆,现在花二十分钟,不是因为不爱美,而是发现讨论教育公平时眼中的光芒更让我自信。”这种转变并非个例,在文学院的古典文学研讨会上,在物理学院的实验室里,越来越多的女生用专业能力建构自我认同,她们的“女神”光环来自于对知识的虔诚、对学术的热忱,以及对自我价值的深度挖掘。

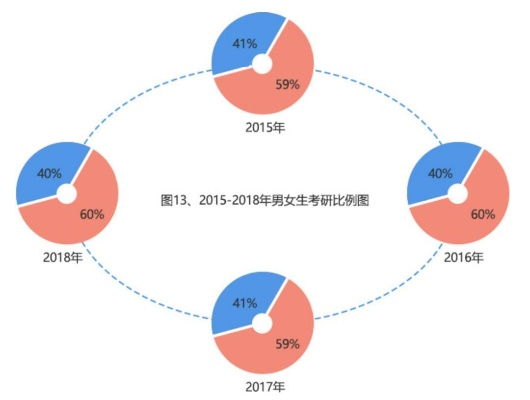

这些校园女性形象的重塑,与福建师大特有的学术传统息息相关,作为具有116年办学历史的学府,该校前身之一福建优级师范学堂早在1907年就开始培养女性教育人才,这种基因沉淀为今日的校园文化:物理系女生占比接近40%,历来男性主导的计算机科学专业近年女生比例稳步上升,在创新创业大赛中,由女生领衔的项目团队屡获国家级奖项,她们的成就表明,“女神”的桂冠最终由智慧与实力铸就。

更为难得的是,这些“女神”正在创建一种新型的校园共同体,社会学院的女生发起“知识女性工作坊”,定期邀请不同专业的女生分享学术心得;海外教育学院的留学生与本地学生组成“跨文化学习小组”;各个专业的学术竞赛团队中,性别均衡已成为常态,这些横向联结打破了传统院系壁垒,构建起一个以知识共享和成长互助为纽带的女性网络。

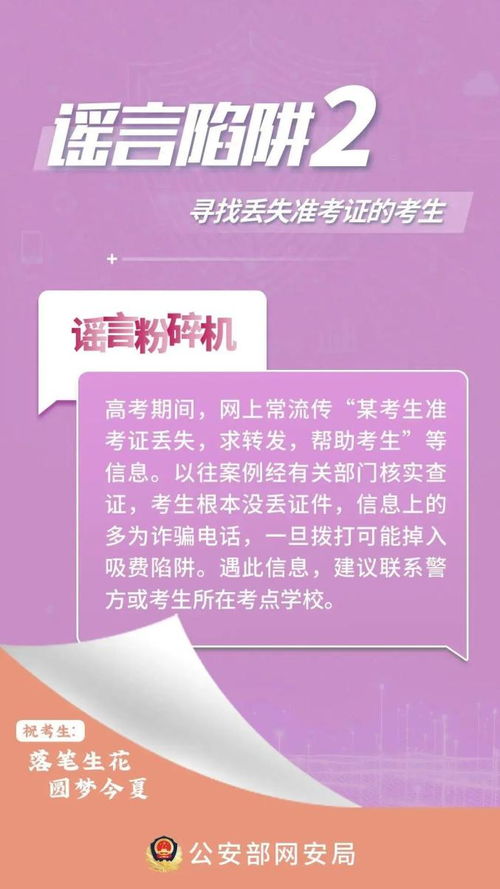

被称为“女神”也暗含某种审视的压力,传播学院的王同学坦言:“这个标签像甜蜜的负担,既带来关注也带来无形压力。”正是这种自觉反思,使她们不断调整自我认知:拒绝被简单定义,拒绝成为被凝视的客体,而是主动成为自我叙事的主体,她们在社交媒体上展示的不仅是精致照片,更有项目获奖的喜悦、田野调查的艰辛和学术探索的困惑——这是一种更为立体的自我呈现。

这些校园“女神”的影响力早已超越象牙塔,师范专业的学生在偏远地区支教时,成为山村女孩眼中的“女神”;旅游学院的学生参与世遗保护项目,成为文化传承的“女神”;生物系的研究生致力于生态保护,成为自然守护的“女神”,她们将校园内积蓄的能量辐射到广阔天地,诠释着“女神”一词的社会价值与时代担当。

或许,福建师大的“女神”现象最动人的地方在于:它既是对卓越女性的赞美,更是对多元成长的包容。“女神”可以是发表SCI论文的学术新星,也可以是坚持支教三年的平凡学子;可以是竞赛场上争金夺银的运动健将,也可以是默默耕耘的文艺创作者,这种多元共生的生态,正是大学精神最美好的写照——让每个个体都能找到自己的光芒,并在相互映照中更加璀璨。

当我们在福建师大的校园里谈论“女神”时,我们实际上是在谈论这个时代青年女性的无限可能,她们用智慧解构标签,用实力重塑定义,在追求真理的道路上绽放出独特的光芒,这些光芒交织在一起,照亮的是知识女性的未来图景——自信而不张扬,坚韧而不失温柔,卓越而包容,在这所百年学府的孕育下,每一代“女神”都在续写着关于女性、关于教育、关于成长的永恒叙事。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...