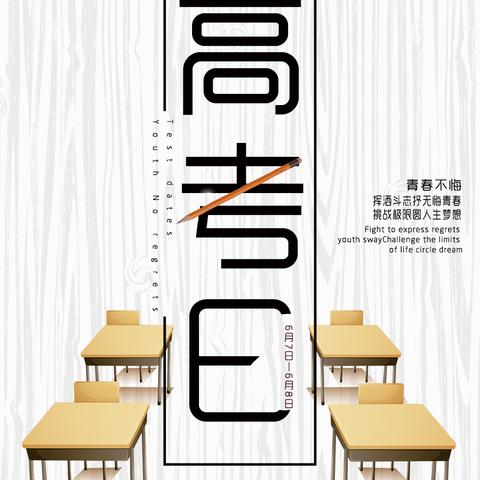

,2013年的高考录取数据,如同一曲宏大的命运交响曲,记录着百万考生人生的分野与时代的印记,它不仅是个人奋斗成果的量化体现,更是中国高等教育发展进程中的一幅深刻历史镜像,数据背后,折射出不同地域、家庭背景学子们迥异的人生轨迹与机遇差异,见证了政策调整与社会变迁对个体命运的深刻影响,这场全国性的选拔,既奏响了金榜题名的欢快乐章,也交织着理想与现实的碰撞,凝固成一个时代关于教育、竞争与未来的复杂记忆。

2013年盛夏,915万考生家庭的心脏随着录取通知书的投递节奏而跳动,那一年的高考录取,不仅是一套冰冷的数据统计,更是一幅映照中国教育转型与社会变迁的流动画卷,当各省份录取率再创新高,当“寒门贵子”的讨论首次成为全民话题,2013年实际上成为了中国高考制度演进过程中的一个重要观测点。

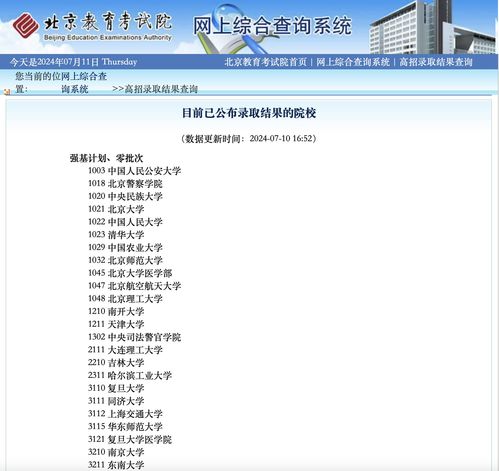

数据显示,2013年全国高考报名人数连续第五年下降,但录取率却逆势攀升至76.2%,较2012年提高近3个百分点,数字背后隐藏着深刻的结构性变化:部分省份的专科院校已面临生源危机,而顶尖高校的竞争却愈发惨烈,北京大学、清华大学在多数省份的录取率不足0.1%,这种“冰火两重天”的格局凸显了中国高等教育的分层化趋势。

异地高考政策在2013年首次大规模实施,成为当年录取工作的一大亮点,全国共有约4500名随迁子女在非户籍地参加高考并被录取,打破了持续数十年的高考户籍壁垒,这一破冰之举虽然规模有限,却标志着教育公平理念从形式向实质迈出了关键一步,那些在陌生城市收到录取通知书的孩子们,成为了教育制度变革的最早受益者。

重点高校农村学生比例问题在2013年引发空前关注,数据显示,当年“985”高校中农村生源比例平均仅为20.3%,引发了关于“寒门难出贵子”的全民大讨论,这一数据催生了后续的“农村学生单独招生计划”,成为中国推进教育公平的重要转折点,那些从偏远山区走进名校的青年,他们的录取通知书承载着比个人成功更深远的社会意义。

各高校的专业录取分数线差异在2013年进一步扩大,经济、金融等热门专业与基础学科的分数差最高达到40分之巨,折射出社会发展对人才需求的直接映射,这种“分数市场”的形成,既体现了学生选择自由度的提升,也暴露出高等教育与劳动力市场之间的供需矛盾。

平行志愿填报模式在2013年已在全国范围内推行,极大地改变了高校录取的博弈格局,考生平均填报志愿数量达到9.6个,录取满意度提升至81.5%,这种技术性改革不仅降低了考生落榜风险,更重塑了高校之间的竞争生态,推动高等教育资源分配更加精细化。

回顾2013年高考录取,我们看到的是一个处于十字路口的中国教育体系,录取率的提升反映了高等教育大众化的成果,而录取质量的分化则揭示了教育资源分配的结构性矛盾,那些收到录取通知书的喜悦与未如愿的失落,共同编织了中国教育改革的复杂图景。

九年时光流逝,2013年的录取生已成为社会的中坚力量,他们的命运轨迹与当年的录取结果交织,既印证了高考作为社会流动渠道的功能,也暴露了其局限性,当今中国教育改革的许多举措,都能从2013年的录取数据中找到政策原点。

高考录取从来不只是教育领域的事件,它是观察中国社会变迁的一扇窗口,2013年的特殊意义在于,它既延续了高考制度的传统功能,又开启了新时代教育公平改革的序幕,那些泛黄的录取通知书,至今仍在诉说着个人梦想与时代命运的对话,提醒我们教育改革的复杂性与长期性,在追求更加公平、更高质量的教育道路上,2013年高考录取留下的经验与思考,依然闪烁着启示的光芒。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...