2012年广东高考录取分数线不仅是一组数字,更是那一代青年人生抉择的关键刻度,它清晰地划分了本科、专科等不同批次的门槛,成为无数学子家庭关注的焦点,在高等教育从精英化向大众化过渡的时代背景下,这组分数承载着个人的梦想与压力,也折射出教育资源分配和社会竞争的现实,它见证了“90后”一代在应试教育与个性发展之间的挣扎与奋进,其影响远超一场考试,深刻地塑造了无数青年的成长路径和时代记忆。

2012年6月26日,广东省教育考试院公布了当年高考各批次录取最低控制分数线,文科一本线589分,理科一本线585分——这组看似冰冷的数字,瞬间牵动了全省65万考生和家庭的心弦,十年回望,那一年的分数线不仅是一道升学门槛,更是广东教育改革进程中的特殊注脚,折射出中国高等教育资源分配与人才选拔机制的复杂图景。

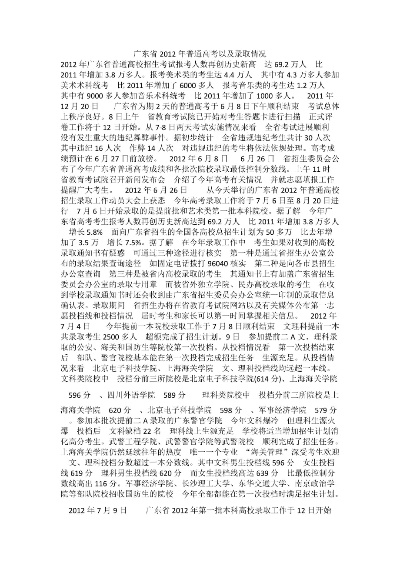

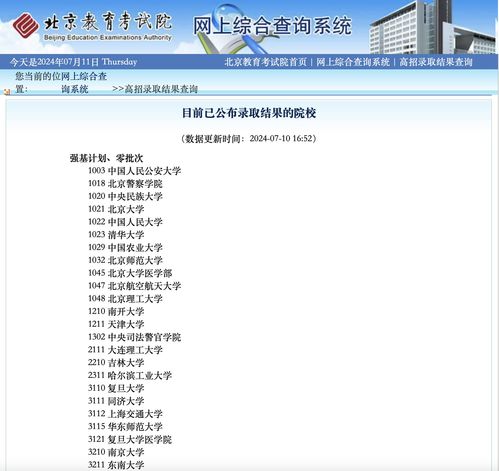

2012年广东高考采用“3+文科综合/理科综合”模式,总分750分,与2011年相比,文科一本线上涨5分,理科一本线则下降5分,这种文理分数线的微妙变化,反映了当年试题难度差异和考生群体表现的特征,二本批次分数线定格在文科545分、理科523分,专科线则为文科445分、理科400分,各批次间分差明显,如同一道道精准划分的刻度,丈量着考生们的学业成就与升学路径。

分数线背后的宏观背景值得深思,2012年广东考生总数达65.5万人,较上年增加3万多人,竞争激烈程度进一步提升,省内高校招生计划虽有增加,但优质教育资源仍然稀缺,中山大学、华南理工大学等一本院校在省内招生计划仅能覆盖少数优秀考生,这种供需矛盾直接体现在分数线的划定上,当年有教育专家指出:“广东高考分数线不仅反映考生水平,更是高等教育资源稀缺性的量化表现。”

分数线公布后的社会反响呈现多元图景,珠三角地区优质中学的考生们欢呼雀跃,许多教育欠发达地区的师生则倍感压力,一名粤北山区中学老师坦言:“我们学校最高分刚过一本线,但大城市重点中学平均分就远超这个标准。”这种区域差异揭示了教育资源分配的不均衡现象——分数线表面上是公平的衡量尺度,实则掩盖了起点各异的竞争现实。

值得注意的是,2012年广东高考分数线还折射出文理分科的社会偏好,理科分数线相对低于文科,部分源于社会对理工科人才的更大需求,高校相应增加了招生名额,这种政策调节体现了高等教育与社会经济发展的互动关系,也影响了中学生文理分科的选择策略。

分数线对高校招生格局产生了直接影响,一本院校通过分数线确保了生源质量;二本、三本院校则面临更为复杂的招生形势,部分地处非中心城市的高校甚至出现录取分数线“倒挂”现象——即实际录取分数低于官方控制线,这暴露了高校吸引力的差异和考生选择的地域偏好。

回溯历史,2012年处于广东高考改革的关键节点,在此之前,高考分数线长期保持相对稳定;在此之后,随着全国卷的采用和录取制度的改革,分数线呈现出新的变化趋势,2012年的分数线仿佛成为一个承前启后的观测样本,既延续了传统高考模式的特征,又预示着未来改革的方向。

十年过去,当年凭借分数线踏入高校的学子已步入社会,但高考分数线的社会热度未减,它不仅是教育测量的工具,更是一种社会文化现象,凝聚着中国人对教育公平与人才选拔的永恒期待,每一年的分数线公布,都是一次全社会对教育价值观的集体反思和公共讨论。

2012年广东高考录取分数线的故事提醒我们:在数字背后,是无数青春的梦想与抉择;在制度表面,是教育改革的复杂性与艰巨性,唯有持续推动教育资源均衡分配,深化考试招生制度改革,才能使分数线不再是划分命运的唯一标尺,让每个年轻人都能获得适合自己的发展通道,这是对2012年那个夏天的最好回应,也是对未来教育公平的不懈追求。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...