湖北省十堰市近日报告一名男童新冠肺炎核酸检测呈阳性,该病例被确认为江苏省某确诊病例的密切接触者,经基因测序,确认感染Delta变异毒株,这一事件再次为疫情防控敲响警钟,凸显出Delta毒株传播速度快、波及范围广的特点,当前疫情防控形势依然严峻,需持续加强跨区域协查和重点人群管控,公众应自觉做好个人防护、减少聚集,积极配合疫苗接种和防疫措施,共同阻断病毒传播链条。

湖北省十堰市疫情防控指挥部通报了一例本土新冠肺炎确诊病例,引发社会广泛关注,据通报,该病例为一名6岁男童,系江苏省某确诊病例的密切接触者,这一事件再次凸显了Delta变异株传播速度快、波及范围广的特点,也为全国疫情防控形势敲响了警钟。

事件回顾:从江苏到湖北的传播链

据了解,该男童的家庭成员曾于7月下旬前往江苏省南京市、扬州市等疫情高风险地区探亲,期间与当地确诊病例存在密切接触,返回湖北十堰后,该家庭未严格按照疫情防控要求进行自我隔离和健康监测,8月初,男童出现发热、咳嗽等症状,家人将其送至当地医院就诊,核酸检测结果呈阳性,随后,男童被转入定点医院隔离治疗,其密切接触者也被迅速追踪并实施集中隔离医学观察。

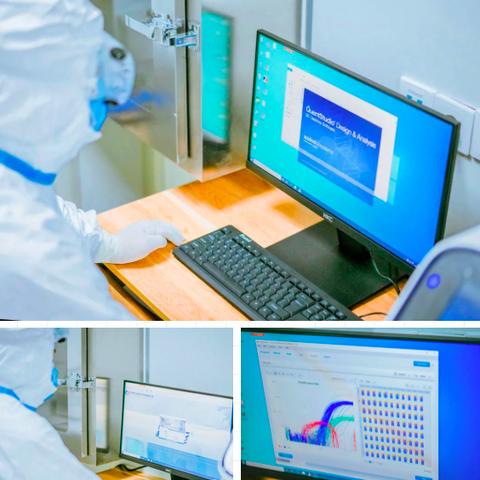

经流行病学调查和病毒基因测序,确认该男童感染的病毒为Delta变异株,与江苏省本轮疫情的病毒序列高度同源,这一发现证实了疫情跨省传播的风险,也暴露了部分地区在密接者管理和跨区域协查中存在的漏洞。

Delta变异株的威胁:为何儿童更需关注?

Delta变异株(B.1.617.2)自2021年在印度首次发现后,迅速成为全球主导毒株,其特点包括病毒载量高、传播力强、潜伏期短,且可能存在免疫逃逸现象,值得注意的是,Delta变异株对儿童的感染率较原始毒株明显上升,国内外多项研究表明,儿童感染Delta变异株后症状虽多以轻症为主,但仍有部分患儿发展为重症或出现多系统炎症综合征(MIS-C),需引起高度重视。

本例中,男童的感染过程提示了家庭聚集性传播的高风险,由于儿童活动范围相对有限,感染多源于家庭成员或密切接触者,因此成人防控意识的强弱直接关系到儿童的健康安全,儿童疫苗接种率较低(目前我国12岁以下儿童尚未开展大规模接种),也使其成为病毒传播的脆弱环节。

防控漏洞与反思:跨省协查与社区管理

此次事件暴露出两大问题:一是跨省密接者协查机制仍需优化,尽管全国已建立健康码和行程卡系统,但部分地区在信息共享和实时追踪方面仍存在滞后性,该男童家庭从江苏返回湖北后,未及时被纳入重点人群管理,导致社区传播风险增加,二是基层社区防控存在松懈现象,一些地区在长期低风险状态下,对外来人员的排查和健康监测力度不足,未能严格落实“早发现、早隔离”的要求。

针对这些问题,专家建议加强跨省疫情信息联动,利用大数据技术实现密接者轨迹实时共享,同时强化社区网格化管理,对高风险地区返回人员实施闭环管控,公众也需提高自我防护意识,主动报告行程、配合流调,减少不必要的跨省流动。

湖北的应急响应:快速处置与全民检测

事件发生后,湖北省迅速启动应急响应机制,十堰市立即对男童居住小区实行封闭管理,并开展全员核酸检测,截至8月中旬,当地已完成三轮全员检测,结果均为阴性,暂未发现后续传播,湖北省还加强了对机场、火车站等交通枢纽的管控,对来自中高风险地区的人员实行“落地检”和隔离观察。

这些措施体现了湖北在2020年疫情后积累的丰富经验,但也反映出常态化防控的长期性和复杂性,正如湖北省疾控中心专家所言:“疫情防控是一场持久战,任何环节的疏忽都可能引发新的传播链。”

疫苗接种与科学防控

截至2021年8月,我国疫苗接种率已突破60%,但Delta变异株的突破性感染案例提示,疫苗虽能有效降低重症率和死亡率,但无法完全阻断传播,未来防控需坚持“疫苗+非药物干预”双轨并行:一方面加快推进12岁以下儿童疫苗研发和接种;另一方面维持戴口罩、勤洗手、保持社交距离等习惯。

公众需科学看待疫情,避免恐慌情绪,本例男童症状轻微、救治及时,也说明只要发现早、处置快,疫情是可控的,各级政府则应继续完善公共卫生体系,提升突发疫情应对能力。

湖北十堰男童感染事件再次提醒我们,Delta变异株的威胁尚未远离,疫情防控容不得丝毫松懈,只有通过政府、社会和个人的共同努力,才能筑牢防线,保护特别是儿童在内的脆弱群体,我们需以科学态度、精准措施和全局思维,持续应对疫情带来的挑战。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...