货拉拉女乘客坠亡案引发社会广泛关注,其判决结果深刻展现了司法实践中法律与人性关怀的复杂平衡,案件揭示了平台责任、司机行为与乘客自救义务等多重因素交织下的责任认定困境,司法机关在审理中既严格依据事实与证据,也充分考量了结果发生的预见可能性与过错程度,最终作出了经得起法律与情理检验的裁判,该案警示企业须强化安全运营机制,个体应提高风险防范意识,同时也体现出司法在维护公平正义的同时,对社会伦理与生命尊严的深切关照,为类似案件的处理提供了重要参照。

2023年5月,长沙市中级人民法院对备受关注的“货拉拉女乘客坠亡案”作出二审裁定:驳回上诉,维持原判,这起持续两年多的案件终于尘埃落定,但其引发的法律争议、性别安全与平台责任讨论却远未结束,这不仅仅是一起个案判决,更成为中国司法面对新兴业态与社会焦虑时的一次重要权衡。

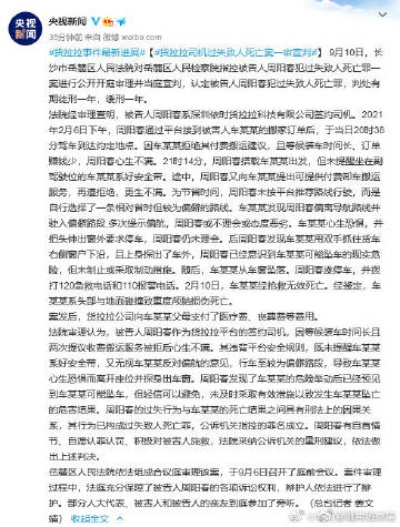

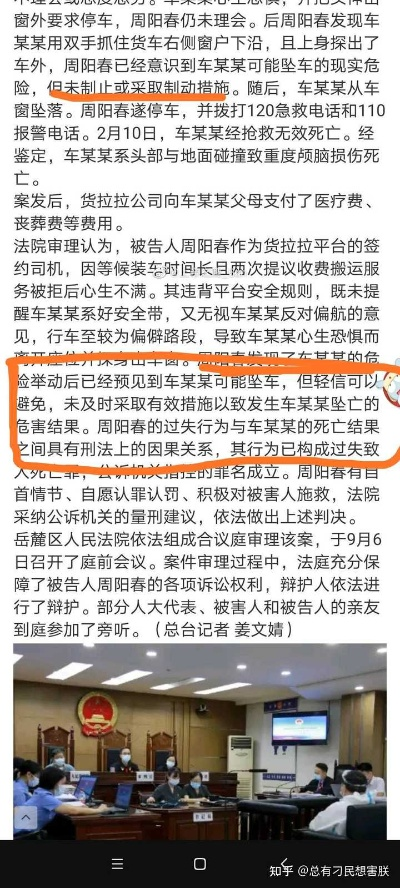

回溯事件本身:2021年2月,23岁的车莎莎通过货拉拉平台预约搬家服务,途中与司机周某春产生争执,行车记录仪显示,在车辆尚未停稳的情况下,车莎莎将身体探出车窗并坠车重伤,最终不治身亡,一审法院认定司机周某春犯过失致人死亡罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,二审法院经审理后,认为一审判决事实清楚,证据确实充分,定罪准确,量刑适当,遂予以维持。

从法律视角审视,二审法院的裁决体现了刑事审判中对“过失”认定的审慎与严谨,根据《刑法》规定,过失犯罪的核心在于行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,在本案中,法院认定司机在乘客情绪明显异常且行车环境危险的情况下,未采取及时有效的制动措施,未能履行保障乘客安全的义务,这种疏忽与乘客的死亡结果之间存在刑法上的因果关系。

案件的特殊性在于它处于多重现代性张力的交汇点:平台经济与传统司法的碰撞、性别安全焦虑与社会信任危机、个人责任与系统缺陷的纠缠,货拉拉作为网络货运平台,通过技术手段连接服务提供者与消费者,但却在安全机制上存在明显漏洞——事发车辆未安装录音录像设备,平台无法对运输过程进行有效监控与干预,这暴露了共享经济平台在追求扩张速度时对安全建设的忽视。

案件折射出当代社会特别是女性群体对出行安全的深层焦虑,在类似事件频发的背景下,女性乘客往往处于一种高度警觉状态,这种警觉有时可能表现为过度反应,但却源于真实存在的安全威胁,司法裁判需要在认定事实的同时,理解这种社会心理背景,但又不被其完全裹挟,保持法律判断的独立性。

二审维持原判的裁决平衡了多方价值:既确认了服务提供者的安全保障义务,又避免了过度刑事化处理民事纠纷;既回应了公众对安全保障的期待,又坚持了刑法谦抑性原则,这种平衡彰显了中国司法在应对新型案件时的成熟与智慧。

该案判决对平台经济发展具有重要警示意义,它促使各平台重新审视自身的安全保障体系,推动行业从粗放增长向负责任发展转型,事后,货拉拉平台采取了多项改进措施,包括强制全程录音、设置安全中心、建立预警系统等,这表明司法裁判能够产生良好的社会引导作用,推动行业标准提升。

从更宏观视角看,此案揭示了现代社会中个体日益依赖技术平台获取服务时面临的法律保护缺口,当平台通过算法调度和管理服务时,其责任边界应当如何划定?这需要立法、司法和行政监管的协同响应,未来的平台责任立法应当更加明确平台在安全保障、纠纷解决和风险防范中的具体义务,避免将过多风险转嫁给个体服务提供者和消费者。

货拉拉案二审落槌定音,但关于平台责任、性别安全和司法平衡的讨论仍将继续,这起案件将成为中国司法史上一个标志性案例,它不仅是对个案的裁判,更是对数字时代权利与责任关系的深刻定义,在技术创新与社会安全的永恒张力中,法律必须扮演那个既保护个体权利又不扼杀社会活力的智慧角色,而这,正是货拉拉案判决留给我们的最宝贵启示。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...