9月1日,成都全市范围开展核酸检测期间,系统出现响应延迟、卡顿等现象,导致部分采样点工作受阻,此次系统崩溃是短期内超大规模并发访问、技术架构承压能力不足及应急管理机制不完善共同作用的结果,系统在高峰时段面临每分钟数百万级的请求压力,暴露了其负载限制和响应瓶颈,问题出现后,相关部门紧急组织技术团队进行修复与优化,并通过错峰检测等方式缓解系统压力,该事件也引发对公共信息系统稳定性、灾备能力及大规模社会活动下应急调度能力的广泛讨论。

9月初,成都全市开展全员核酸检测期间,多个区域居民反映核酸检测系统频繁出现故障:扫码登记缓慢、页面无法加载、结果上传延迟……在高温天气与疫情扩散的双重压力下,系统的临时“崩了”,不仅延缓了检测进度,也引发了市民的焦虑与质疑,这一事件迅速在社交媒体上发酵,成为公众关注的焦点。

成都核酸检测系统崩溃并非孤例,早在上海、西安等地的疫情防控中,类似的技术故障也曾出现,究其原因,一方面是短时间内高并发访问量对系统架构的极端压力,另一方面也反映出在重大公共卫生事件中,技术响应与应急管理机制仍存在优化空间。

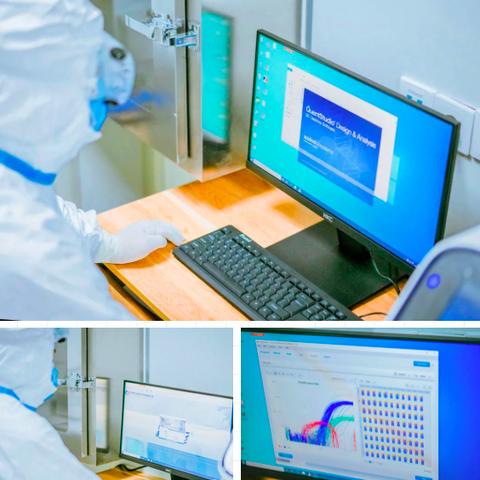

从技术层面看,核酸检测系统面临的核心问题是瞬时高并发请求的处理能力,以成都为例,全市超过2000万人口需在短时间内完成核酸登记、上传及查询,这对服务器负载、数据库读写能力、网络带宽等提出了极高要求,尤其在系统设计初期,若未充分考虑到极端情况下的弹性扩容机制,很容易在访问高峰出现响应延迟甚至服务中断,多地使用的系统往往由不同供应商分模块开发,接口兼容性和数据一致性若未经过充分压力测试,也会在实战中暴露问题。

系统运维与资源调配的应急机制是否健全同样关键,有技术专家指出,成都系统故障期间,部分终端并未有效实施分流策略,导致请求集中涌入少数服务器,而在故障发生后,应急响应速度是否够快、备份方案是否迅速启用、信息透明度是否足够,都直接影响着公众体验与防控效率,要知道,核酸检测并非纯粹的技术问题,而是涉及政府、技术企业、社区组织等多方协作的系统工程。

此次事件也折射出智慧城市基础设施建设中存在的挑战,近年来,各地政府大力推进数字化治理,通过“一码通”、“核酸平台”等应用提升管理效率,公共服务系统的稳定性、安全性与可持续性,需建立在长期投入、反复迭代的基础上,如果仅为应对短期需求而仓促上马系统,缺乏长期运维规划,则很容易在压力下“掉链子”,数据隐私保护、系统兼容性、用户使用习惯等因素也需在设计中充分考量。

值得注意的是,成都相关部门在系统出现故障后迅速公开回应,表示“正加紧修复并采取应急措施”,同时协调技术人员分赴各区支援,这种及时沟通的态度一定程度上缓解了公众情绪,但也提醒我们:智慧城市的建设不仅要有“智慧”,更要具备“韧性”,韧性意味着系统在遭受冲击时能快速恢复,并在危机中学习与进化。

从更宏观的视角看,成都核酸检测系统崩溃事件是一次重要的压力测试,它暴露出当前部分城市在应对大规模公共事件时,技术系统与管理流程之间尚存脱节,如何将技术能力、人力资源与制度设计更高效地结合,构建“平战结合”的数字化防控体系,将成为城市治理的重要课题。

我们也应看到,任何技术系统都难以做到百分之百无故障,关键在于能否从每次事件中吸取教训,持续优化,对于公众而言,不妨以更理性的态度看待技术故障,同时通过正规渠道反馈问题、参与监督;而对于相关部门和企业而言,则需加大技术投入、完善应急预案,避免类似问题重复发生。

成都核酸检测系统“崩了”的背后,是一场关于技术、管理与人性的多重考验,它既是一次警示,也是一次提醒:在抗击疫情的道路上,我们不仅需要速度,更需要稳健;不仅需要创新,更需要包容与透明,只有不断优化系统、提升应对能力,才能在未来的挑战中更加从容。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...