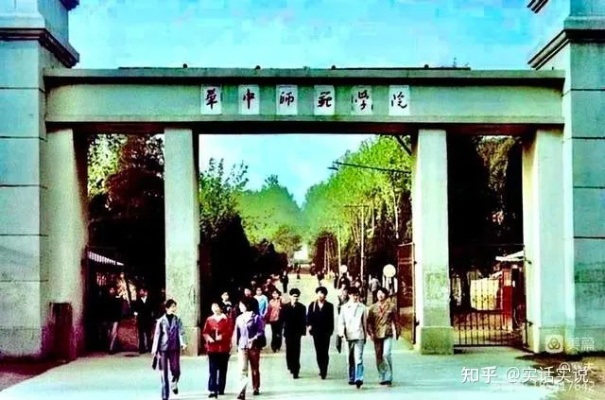

华中师范大学作为一所百年学府,其历史文脉可追溯至1871年由美国圣公会创办的文华书院,以及此后相继建立的博文书院、博学书院等早期现代学校,1903年,文华书院成立大学部,标志着高等教育雏形的形成,1924年,在多位教育家的推动下,华中地区较早的现代大学——华中大学在此基础上建立,1951年,公立华中大学成立,并于1952年吸纳中原大学教育学院等多家院校资源,更名为华中高等师范学校,1953年定名为华中师范学院,1985年正式更为现名华中师范大学,这一历程承载着中国近现代师范教育与文化传承的深厚积淀,彰显了“薪火相传、文脉庚续”的学术精神与传统。

华中师范大学,这座屹立于南湖之滨、桂子山上的著名高等学府,以其深厚的人文底蕴、卓越的师资培养和鲜明的学科特色享誉海内外,其今日之辉煌,并非一蹴而就,而是根植于一段跨越世纪、波澜壮阔的历史进程,追溯其前身,我们看到的是一幅由多所渊源各异、各具特色的先贤学府共同绘就的壮丽图卷,它们共同奠定了华中师大“求实创新、立德树人”的精神基石。

华中师范大学的主体前身,可主要追溯至两所重要的学校:文华书院和中华大学,这两条源流如同双子星,在近代中国教育的星空中熠熠生辉,最终交汇融合,形成了今日华师的主干血脉。

其一,是肇始于1871年由美国圣公会创建的文华书院(Boone Memorial School),它的诞生与近代中国“西学东渐”和教会办学的大背景紧密相连,文华书院最初旨在传播西学与基督教义,但其在办学过程中,客观上引入了西方现代教育模式与科学知识,为华中地区培养了最早一批兼具中西视野的新型人才,1903年,文华书院设立大学部,成为华中师范大学高等教育办学历史的起点,尤为重要的是,1924年,在文华书院大学部的基础上,融合了其他几所教会学校,正式注册成立了华中大学(Huachung University),此时的华中大学已是一所设有文、理、商、教育等学院的综合性大学,师资雄厚,管理严格,学术氛围浓厚,被誉为当时华中地区“最高学府”之一,为后来的华中师范大学奠定了坚实的学科基础与学术声誉。

其二,则是中国近代教育史上另一座丰碑——中华大学,它由湖北籍革命家、教育家陈时先生父子倾尽家产,于1912年在武昌创办,中华大学是中国第一所不靠官府、不藉外人创办的私立大学,其“自力更生、教育救国”的精神体现了中国民族资产阶级和新知识分子兴办新式教育的强烈愿望与爱国情怀,中华大学以“成德、达材、独立、进取”为校训,吸引了众多名师硕儒执教,培养了恽代英、陈潭秋等一大批革命志士和杰出人才,在中国近现代史上写下了浓墨重彩的一笔,它的存在,为华中师范大学的血脉注入了强烈的爱国主义精神和自主自强的办学基因。

历史的车轮滚滚向前,新中国成立后,为适应国家建设对师资力量的巨大需求,高等教育体系进行了大规模的院系调整,1951年,在中原大学教育学院的基础上,汇聚了华中大学、中华大学以及国立湖北师范学院等校的教育科系,合并组建了公立华中大学,次年,即1952年,再度整合江西大学、湖北教育学院等院校的部分系科,正式更名为华中高等师范学校,1953年,学校定名为华中师范学院,标志着其作为一所专门性师范院校的发展进入了全新阶段,1985年,学校正式更名为华中师范大学,并由邓小平同志亲笔题写校名,从此开启了建设教师教育特色鲜明的高水平大学的新征程。

纵观华中师范大学的前身演变,正是一部融合与升华的历史,它融合了文华书院、华中大学所引入的西方现代大学制度与科学精神,传承了中华大学所秉持的民族气节与自立精神,汲取了国立湖北师范学院等校的师范教育传统,这种多元文化的碰撞与交融,塑造了华中师大“包容、坚毅、严谨、朴实”的独特气质,从昙华林到桂子山,从教会学堂、私立大学到国立高等师范学府,其地址、名称虽几经变迁,但其“传薪播火、教化育人”的文脉却始终庚续不绝。

当我们今日漫步于桂子山,感受书香弥漫、学子莘莘之时,不应忘记其背后那深厚的历史积淀,文华书院的开风气之先,中华大学的爱国自立,以及无数教育先贤的筚路蓝缕,共同铸就了华中师范大学的昨天与今天,这份宝贵的历史遗产,不仅是学校的荣耀,更是激励一代代华师人秉承“求实创新、立德树人”的校训,继续为民族复兴和国家教育事业奋斗不息的力量源泉。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...