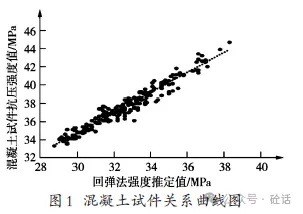

混凝土强度不足的成因复杂,主要可归结为材料、施工、环境三大因素,材料方面包括水泥质量不合格、骨料级配不良、外加剂使用不当或配合比设计有误;施工环节涉及搅拌不匀、振捣不密实、养护不到位(温湿度不足、时间过短)及水灰比控制不当;环境因素则涵盖冬季施工受冻、高温天气水分蒸发过快等。,针对此问题,需采取系统化补救措施,首先应通过回弹法、钻芯取样等检测手段准确评估实际强度,对于强度轻度不足且不影响结构安全的构件,可采用加强养护或使用化学增强剂进行表面处理,若缺陷严重,则需进行结构加固,如外包钢筋混凝土、粘贴钢板或碳纤维布(CFRP),以大幅提升构件承载力,所有补救方案均需由专业设计单位核算认证,确保结构安全可靠。

混凝土作为现代建筑中最主要的材料之一,其强度直接关系到工程结构的安全性、耐久性与稳定性,在实际施工过程中,常因材料配比不当、养护条件不足、振捣不密实或环境因素影响等,导致混凝土强度达不到设计要求,一旦发现混凝土强度不足,必须及时采取科学有效的补救措施,否则可能引发结构裂缝、变形甚至破坏,本文将系统分析混凝土强度不足的主要原因,并重点阐述实际工程中常用的补救办法。

混凝土强度不足的主要原因

混凝土强度不足通常由多种因素共同导致。原材料问题是常见原因,如水泥标号不足、骨料含泥量过高、外加剂使用不当或拌合用水不符合标准等。配合比设计不合理,例如水灰比过大,会导致混凝土孔隙率增加,强度显著下降。施工工艺缺陷也极为关键,包括振捣不均匀、漏振或过振,造成混凝土内部存在蜂窝、孔洞等缺陷。养护条件不达标(如温度过低、湿度过小或养护时间不足)会严重影响水泥水化过程,从而降低强度。环境与载荷的提前作用(如过早拆模或提前加载)也可能导致混凝土尚未达到设计强度就受损。

常见补救办法及适用场景

一旦通过回弹法、钻芯法或超声检测等手段确认混凝土强度不足,需根据实际强度差距、构件位置及结构重要性选择适当的补救方案,以下是几种常用的技术措施:

-

结构加固补强法

对于强度差距较大(例如低于设计值的20%以上)的承重构件,常用的方法是采用外部加固技术。- 粘贴钢板或碳纤维布(CFRP):通过结构胶将高强度钢板或碳纤维材料粘贴于构件受拉区或薄弱部位,有效提高抗弯与抗剪承载力,该方法施工快捷,适用于梁、板、柱的加固。

- 增大截面法:在原有构件外部再浇筑一层混凝土并加配钢筋,显著增加结构断面尺寸和刚度,尽管施工周期较长,但效果可靠,广泛用于柱、墙等竖向构件。

- 外包钢加固:在混凝土柱或梁四周包裹角钢并灌注专用胶浆,形成整体受力体系,提高承载力与延性。

-

化学注浆与渗透增强

若强度不足主要表现为表面起粉、局部疏松或微裂缝,可采用化学注浆进行补强,利用环氧树脂或聚氨酯类浆液注入混凝土内部,填充孔隙和裂缝,恢复结构整体性,可采用渗透型增强剂(如硅烷或硅酸盐基材料),通过渗透作用促进未水化水泥颗粒继续反应,提升表层密实度和强度。 -

卸载与延缓加载

对于强度略低(低于设计值10%左右)且非关键构件,有时可通过调整施工进度予以补救,例如推迟拆模时间、控制上部施工载荷,甚至设置临时支撑为混凝土强度继续增长创造条件,同时加强养护,保持湿润环境,促进后期强度发展。 -

拆除返工

当混凝土强度严重不合格(如低于设计强度30%以上)、存在重大缺陷或位于关键应力区域时,局部拆除并重新浇筑可能是最彻底的选择,尽管成本较高、工期延长,但能够从根本上消除安全隐患。

补救过程中的注意事项

无论采用何种补救方法,都必须遵循以下原则:

- 先评估后处理:需由专业机构进行详细检测与结构计算,评估实际承载能力和剩余使用寿命,避免盲目加固。

- 考虑整体协同工作:加固措施应考虑新旧材料的共同受力、变形协调及耐久性匹配。

- 严格质量控制:注浆、粘贴或浇筑等施工过程必须规范,确保补强材料与基面粘结牢固,无空洞缺陷。

- 长期监测与维护:重要结构加固后应定期进行变形与裂缝观测,预防二次病害。

混凝土强度不足是工程施工中亟待解决的技术问题,但其并非无法挽回,通过科学检测、准确归因以及针对性的加固补强措施,完全能够恢复甚至提升结构性能,随着新材料与新工艺的发展(如地聚合物混凝土、自修复混凝土等),混凝土强度控制与修复技术将进一步走向高效与智能化,对于工程管理者而言,严格遵循规范、加强过程监督仍是预防强度问题的根本之道。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...