在建筑工程中,混凝土强度是评估结构安全性和耐久性的核心指标之一,取芯法作为一种直接检测混凝土强度的现场方法,被广泛应用于质量验收和事故调查中,在实际操作中,工程师们常常会遇到取芯强度低于设计值的情况,这不仅可能延误工期,还会增加成本,甚至引发安全隐患,当混凝土取芯强度不够时,我们应该怎么办?本文将从原因分析、应对措施和预防策略三个方面展开探讨。

原因分析:为什么取芯强度会不足?

混凝土取芯强度不足的原因复杂多样,通常可分为材料、施工、检测和环境四大类。

-

材料因素:

- 水泥质量不达标或用量不足,导致水化反应不充分。

- 骨料级配不合理(如含泥量高、粒径过大或过小),影响混凝土密实度。

- 外加剂使用不当(如减水剂过量),造成离析或泌水现象。

- 配合比设计错误,水灰比过高,显著降低强度。

-

施工因素:

- 搅拌不均匀,导致混凝土组分分布不匀。

- 浇筑过程中振捣不密实,内部存在空洞或蜂窝。

- 养护不到位(如湿度不足、温度过低或养护时间短),影响水泥持续水化。

- 过早拆模或加载,导致混凝土内部损伤。

-

检测因素:

- 取芯操作不规范(如钻头速度过快、冷却不足),造成芯样损伤或微裂缝。

- 芯样加工偏差(如端面不平整、垂直度不足),影响压力试验结果。

- 试验设备误差或操作失误(如加载速率不标准)。

-

环境因素:

- 极端气候(如高温、冻融)影响混凝土硬化过程。

- 长期化学侵蚀(如氯离子、硫酸盐)导致耐久性下降。

应对措施:发现强度不足后如何处置?

当取芯强度检测结果低于设计值时,需冷静分析、科学决策,避免盲目返工。

-

复核检测过程:

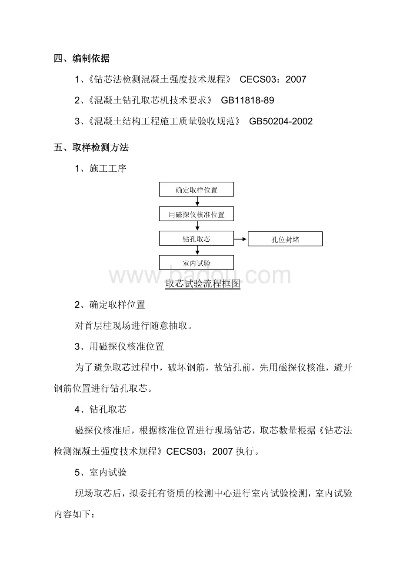

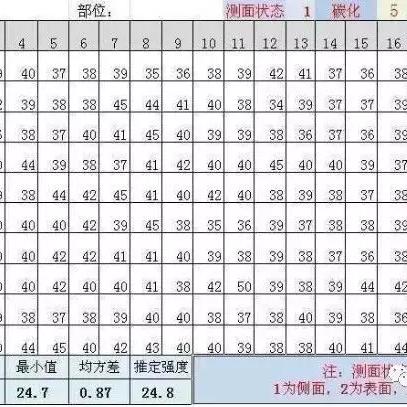

首先排除检测误差,重新检查芯样采集、加工和试验是否符合标准(如《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03),必要时重新取芯或采用其他方法(如回弹法、超声法)辅助验证。 -

评估结构安全性:

委托专业机构进行结构验算,确定强度不足的范围和影响,若个别点位强度略低但整体安全裕度充足,可考虑降低处理等级;若大面积不足或关键部位受损,需立即采取加固措施。 -

技术处理方案:

- 补强加固:采用碳纤维布粘贴、钢板包裹、增大截面法等提高构件承载力。

- 注浆修复:对空洞或裂缝区域进行压力注浆(如环氧树脂浆液),恢复整体性。

- 局部置换:凿除强度过低部分,重新浇筑高强混凝土或灌浆料。

- 荷载限制:在使用阶段减少活荷载,延长养护时间或推迟投入使用。

-

追溯责任与整改:

联合施工、监理和材料供应商排查问题根源,完善质量控制流程,避免类似问题复发。

预防策略:如何从源头避免强度不足?

“防优于治”是工程管理的黄金法则,通过全过程控制,可显著降低取芯强度不足的风险。

-

优化配合比设计:

基于当地材料和环境条件,通过试验确定最佳水灰比和骨料比例,并考虑耐久性要求(如抗渗、抗冻)。 -

加强施工管理:

- 严格监控搅拌、运输、浇筑和振捣工序,确保均匀性和密实度。

- 推行标准化养护(如覆盖薄膜、喷水保湿),夏季防晒、冬季保温。

- 引入物联网技术(如传感器实时监测温度、湿度),实现智能化管控。

-

强化质量检测:

- 建立多层次检测体系(如拌合物坍落度测试、试块强度检验、现场无损检测)。

- 定期校准设备,培训检测人员,确保操作规范。

-

注重环境适应性:

在特殊气候条件下施工时,采取针对性措施(如添加防冻剂、延缓凝结时间)。

混凝土取芯强度不足并非无解难题,通过科学分析原因、采取合理处置措施,并构建预防为主的质量管理体系,完全可以将风险控制在最低限度,工程安全离不开每一个环节的精细把控——从实验室配比到现场施工,从检测操作到数据解读,唯有全程精益求精,才能铸就经得起时间考验的坚固工程。

提示:本文仅供参考,具体工程问题需结合实际情况并咨询专业工程师。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...